ナレッジコラム 交通広告とは?交通広告の特長から種類、効果測定方法、選び方まで解説!

電車広告駅広告

2025.03.24

交通広告とは、電車やバス、タクシーなどの公共の交通機関において、車内や周辺の駅構内などに掲出できる広告の総称です。ターゲットを絞り接触率や視認性が高いメディアとして近年注目を集めています。

今回は、交通広告の特長やメリット、種類、効果測定方法、選び方のポイントをご紹介します。

交通広告とは?特長やメリットについて紹介

まずは交通広告の概要と特長・メリットを見ていきましょう。

交通広告とは?

交通広告とは、公共の交通機関である、電車、地下鉄、バス、新幹線、タクシー、飛行機などに掲出できる広告の総称です。各車内や機内のほか、駅や空港などにも掲出でき、さらにその掲出場所の種類も豊富にあります。

交通広告は屋外広告を含めたOOH、つまり「Out Of Home」という家庭内以外の場所で生活者に触れる広告の一種です。大きく掲出しやすく、多くの生活者の目に触れられ、訴求力が高いのが特徴です。

交通広告の特長・メリット

交通広告の特長とメリットを詳しく見ていきましょう。

・ターゲットを絞ることが可能

駅や電車の路線などから細かく属性などのターゲットを絞って訴求ができます。例えば新卒採用広告などで大学生向けに発信したい場合に大学生の多い路線を選ぶといったことが可能です。

エリア・期間を絞ることが可能

駅や電車は各エリアに存在することから、地域性が高く、多数のエリアから選択することが可能です。また期間を絞って旬の広告を掲出することもできます。一定期間、エリアを絞って掲出すればターゲットを限定して効果的な訴求ができます。

信頼性が高い

公共交通機関であるため、広告に信頼性が高いと感じやすいところがあります。交通広告を出稿する際に事前に審査があるため、厳選された広告といった印象を与えられるでしょう。

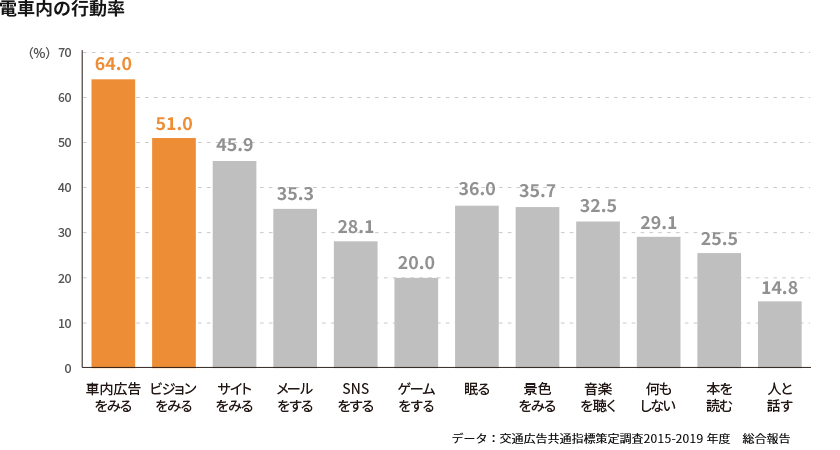

強制視認性

交通機関は、ある程度閉鎖的な空間であることから、利用時に自然と広告が目に入ります。また暇つぶしになることもあり、嫌われにくい広告メディアともいえます。

接触率が高い・反復効果

交通機関は一人につき一日に複数回利用されたり、毎日連続で利用されたりすることも多いことから、接触率が高いのが特長です。反復効果もあることから、訴求力が高いと考えられます。

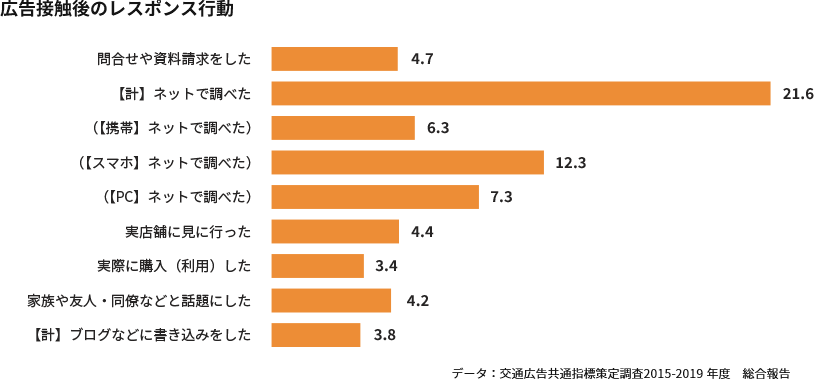

生活動線上・プロモーション効果

交通機関は生活動線上にあり、購買ポイントに近いことからプロモーション効果が高く見込めます。例えば電子通勤のサラリーマンが帰宅時に電車内広告を見て、電車を降りた後に近所のスーパーマーケットに立ち寄って広告で見た商品を購入するといった流れが想定できます。

SNSと親和性が高い

交通広告は風景の一部となることから、スマートフォンによる写真撮影をしてSNS投稿しやすい特徴があります。そのため、SNS波及効果も期待できます。

交通広告の効果

交通広告の効果をデータで確認していきましょう。

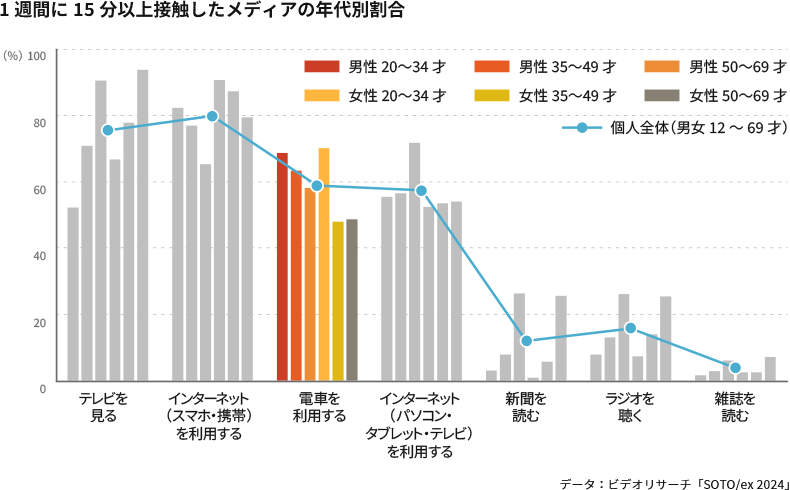

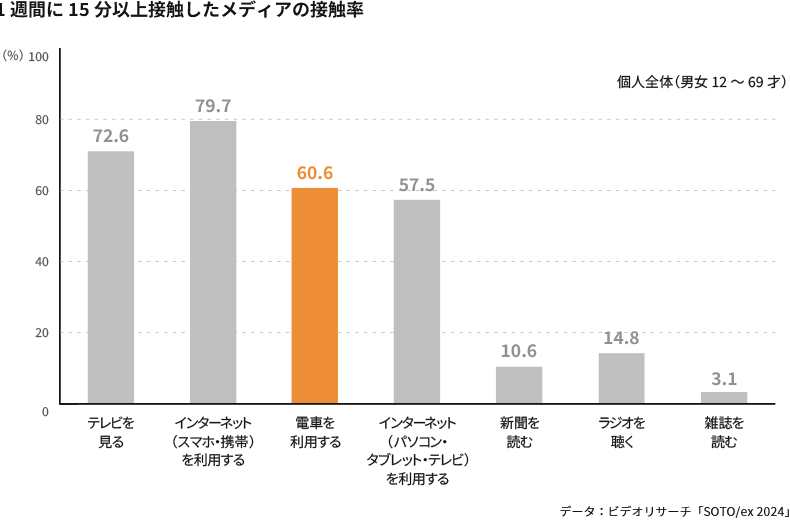

都市部の1週間あたりの媒体接触率の比較

交通広告は、電車利用の多い都市部の生活者への訴求が有用です。都市部の生活者における1週間あたりの媒体接触率は、「インターネット」98.0%、「テレビ」77.8%が多いですが、次いで「電車利用」52.5%と高い割合となっています。「雑誌」は6.8%、「新聞」は20.9%ですから、かなり大きな差といえます(ビデオリサーチ「SOTO/ex2024」より)。

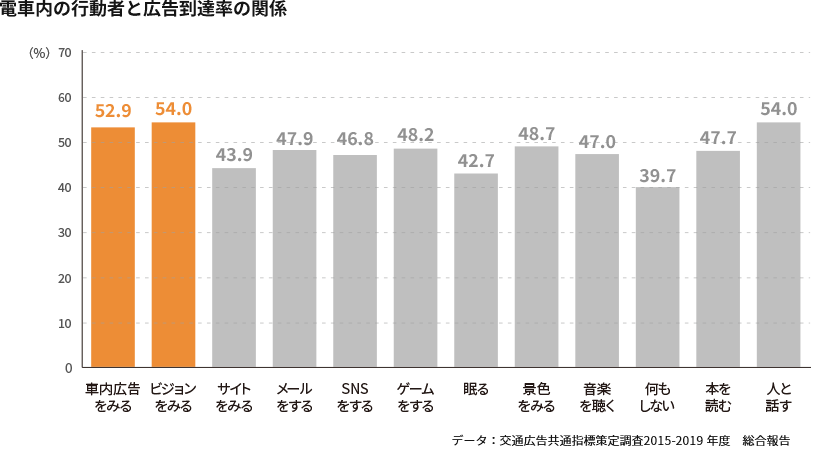

電車内広告と駅広告の広告到達率

交通広告の効果を図る際に、広告到達率がよく利用されます。広告到達率とは、調査対象広告を掲出期間内に「見た」と回答した人と、「見たような気がする」と回答した人を合計して算出した割合をいいます。

東京交通局が実施した2023年度の広告到達率の結果では、電車内広告の「中づり」は42.8%、「まど上」は47.4%、「ドア横」は48.2%であり、駅広告の「駅ポスター」は71.0%でした。

出典:東京交通局

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/kanren/ad/media_guide_2024/index.html#page=83

交通広告の種類

交通広告は交通機関によってさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。

1.電車広告

電車内や電車の外の車体に掲出できる広告で、さまざまな場所があるのが特徴です。電車内では中づりポスターやまど上ポスター、ステッカー広告、車内ビジョン広告などがあります。JRや地下鉄、私鉄など電車は種類も路線も多岐に渡り、日常的に利用されることから、生活者に幅広く訴求ができます。

【関連リンク】

>電車広告とは

2.駅広告

駅構内や駅構内やホームなどに掲出する広告です。駅を行き交う人々に広く訴求できます。大型ポスターなど、比較的大規模に掲出できるため、キャンペーンなどにもよく利用されます。

【関連リンク】

>駅広告とは

3.バス広告

バス車内や車体、停留所などに掲出できる広告です。バスは地域性が高いことから、地域住民へ訴求しやすいメリットがあります。地域を中心に展開するサービスや店舗の広告に向いています。

4.新幹線広告

新幹線の車内や駅構内、ホームに掲出できる広告です。新幹線の利用客はビジネス目的が多いことから、比較的、企業広告が多くなっています。新幹線で移動するビジネスパーソンへ効果的な訴求ができます。

5.タクシー広告

タクシー車内や外の車体に掲出できる広告です。タクシー利用客は高所得層やビジネスパーソン、高齢者が多いため、これらのターゲットに訴求するのに有効です。また他の交通広告と比較して、唯一24時間稼働しているという特徴があります。

6.空港広告

空港内や機内に掲出できる広告です。空港内の看板やデジタルサイネージ、スポット広告、機内誌広告などが挙げられます。空港は、平日においてはビジネスパーソンの利用が多く、グローバルなターゲットにも訴求できます。駅広告と同様に大規模な広告掲出によりインパクトを出すことができます。

交通広告の効果測定方法

交通広告は、インターネットと異なり、アクセス解析などによる効果測定ができないことから、どのように測定するのか不安に思われている方もいるでしょう。交通広告であっても、数値的に計測できます。一般的には次の方法にて効果が測定されています。

生活者への調査

アンケート調査で広告の印象や感想を、生活者に直接聞く手法です。得られたデータはアスキングデータと呼ばれます。一定期間中に広告を見た、もしくは見たような気がすると回答した人の割合を出す広告到達率を測るのが一般的です。その他、ブランドイメージに対してどのように意識が変化したのか、購入や店舗訪問などの態度の変容、広告クリエイティブへの評価などを聴取します。

行動ログ調査

生活者の位置情報や行動ログといったデータをGPSや携帯電話の基地局などを介したスマートフォンといったモバイル端末から取得する方法です。広告到達回数や広告を見た後のアクション、生活者の属性といった指標があります。これらのデータはアクチュアルデータと呼ばれます。

その他にも交通広告の効果測定がさまざまな方法で行われています。例えばSNSへの投稿数やGoogleトレンドのキーワード検索ボリュームを広告掲出前後で比較する方法もとられています。

【関連リンク】

交通広告の新たな効果測定ガイドラインを徹底解説!

交通広告の効果測定はどうする?実施方法から次に活かす方法まで解説!

交通広告の選び方

交通広告は複数の種類があり、各種類にもさらに細分化された種類があります。そのため選定にはポイントを押さえることが大切です。主に次の選定ポイントを検討するのが一般的です。

●目的の明確化

●ターゲットの分析

●媒体の種類の最適な選定

●予算とのすり合わせ

最適な種類を選ぶためには、まず広告出稿の目的を明確にすることが先決です。例えば、商品の認知度向上、売上増強、ブランディング、消費者とのコミュニケーションなどが挙げられます。商品の認知度向上であれば生活者全般の広い層に訴求できる電車広告や駅広告が適していることもあるでしょう。目的に応じて検討できます。

目的が決まればターゲットも決まってきます。ターゲットは掘り下げてペルソナ分析を行い、ペルソナが滞在、行動するエリアを探り出し、期間や予算によって最適な種類を選定していきます。

最適な掲出場所や種類を検討します。電車内でもポスターと動画では大きくクリエイティブや訴求力、特徴が異なるため、目的やターゲットに合わせて入念に検討を行いましょう。交通広告の費用は、媒体と掲出期間、掲出箇所の数によって決まります。予算に合わせてそれぞれの項目を決めます。

まとめ

交通広告は、電車広告から駅広告、空港広告まで多様な種類があり、それぞれ特徴が異なります。最適な媒体を選定して、交通広告の特長・メリットを享受できるようにしたいものです。

メトロアドエージェンシーは、東京メトロをはじめ、さまざまな交通広告を取り扱っております。戦略立案からメディアプランニング、デジタル、クリエイティブ、PR、イベントまで、クライアント様の課題解決に向けたあらゆる領域に対応するプロデュースも行っております。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。