事例コラム OOH Tokyo Conference 2025レポート(前編) ― 国内外OOHの最新動向と注目事例 ―

電車広告

2025.04.07

2025年2月20日、東京ミッドタウン・ホールにて「OOH Tokyo Conference 2025 In Association with WOO」が開催されました。世界100ヵ国200社以上が参加するグローバルOOH広告の業界団体であるWOO(World Out of Home Organization)による日本初の国際カンファレンスとなったこのイベントでは、「日本から世界へ、世界から日本へ」をテーマに、国内外のOOH業界関係者を中心に、460名を超えるクライアント・代理店・媒体社・テックベンダーが一堂に会しました。

本記事では、その中から注目のセッションや事例を2回にわたってレポート形式でお届けします。

初回となる今回は、グローバルで進むメジャメント標準化の動向や国内外のユニークなOOHクリエイティブ事例、そして日本で進化するプログラマティックOOHの最前線をご紹介します。

メジャメントの標準化:グローバルと日本の潮流

カンファレンスを通じて最も重要なテーマの一つが「OOHメジャメント(測定)の標準化」でした。WOOのTom Goddard会長は、「オープニングメッセージ」において「業界全体で協力し合うことで、結果的に各社が単独で取り組むのと比較して5倍の利益をもたらす」と強調。オーストラリアでは業界団体設立と測定モデル開発により市場が10年で倍増した事例を紹介しました。

「オープニングメッセージ」でメジャメント標準化の重要性を主張するWOO会長のTom Goddard氏

日本では2023年4月に「日本版OOHメジャメント標準化検討準備委員会」が日本広告業協会のプロジェクトとして発足。広告会社6社(ADKマーケティング・ソリューションズ、NKB、オリコム、協立広告、電通、博報堂DYメディアパートナーズ)とOOH媒体事業社6社(エムシードゥコー、ジェイアール東日本企画、東急エージェンシー、パス・コミュニケーションズ、メトロアドエージェンシー、LIVE BOARD)、オブザーバーとして一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムが参画し、2025年1月からのメジャメント提供開始を目指しています。

「日本におけるOOHメジャメント導入に向けた取組み ~背景と狙い~」では、日本国内のメジャメント標準化に向けた計画が話された

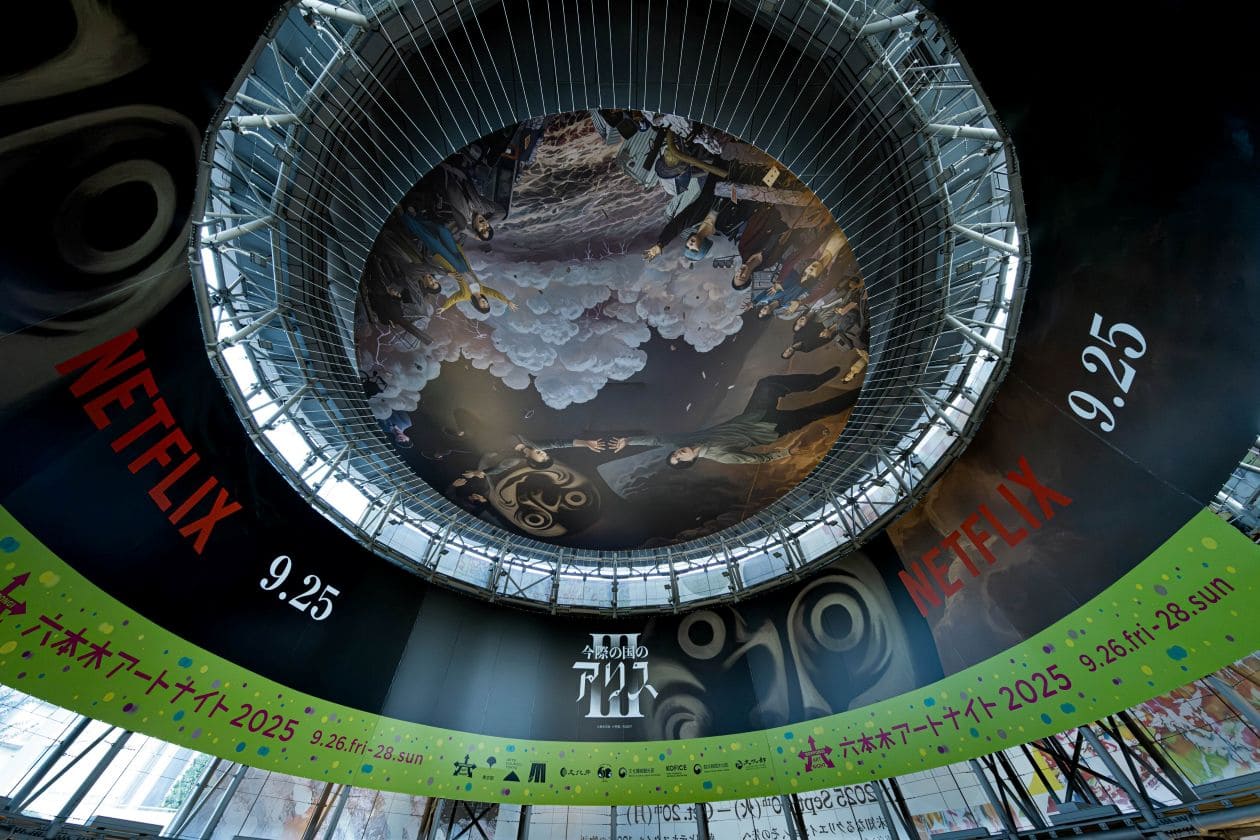

世界に目を向けると、イギリスの「Route」やオーストラリアの「MOVE」など、屋外広告の効果を示す標準的な指標が確立されています。一方、日本では、業界団体の多様化や市場の細分化(屋外広告会社は2,000〜3,000社、鉄道系媒体社も20社以上)といった事情が、共通の指標づくりを難しくしています。委員会では、WOOガイドラインに準拠したVAC(Visually Adjusted Contact:視認性調整済み接触数)を核とした指標開発が進められています。

「広告を確かに見た」と言えるレベルで計測をするVACの基準

「アジア各国に学ぶOOH業界団体が果たす役割」のセッションでは、インドのPawan Bansal氏が登壇し、「測定システムを導入したことで、クライアントが数値で効果を確認できるようになり、関心も高まっている。測定が整えば、市場は3倍に成長する可能性がある」と語りました。これは、日本のOOH市場にとっても、共通の指標整備がいかに重要かを改めて感じさせるメッセージと言えるでしょう。

Pawan Bansal氏(「アジア各国に学ぶOOH業界団体が果たす役割」より )

国内外のクリエイティブ事例:偶然の出会いを演出するOOH広告

明治R-1 受験生応援広告

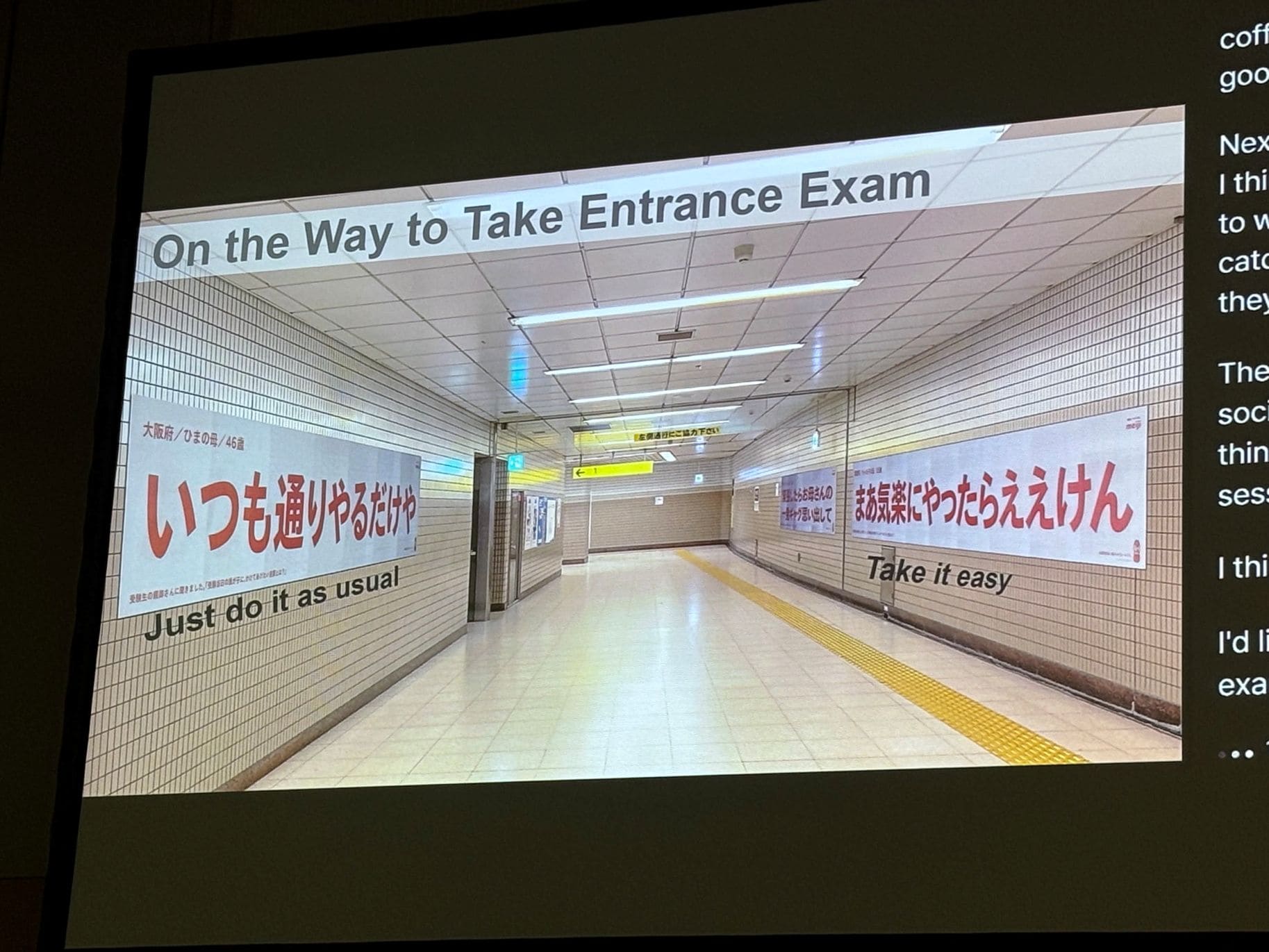

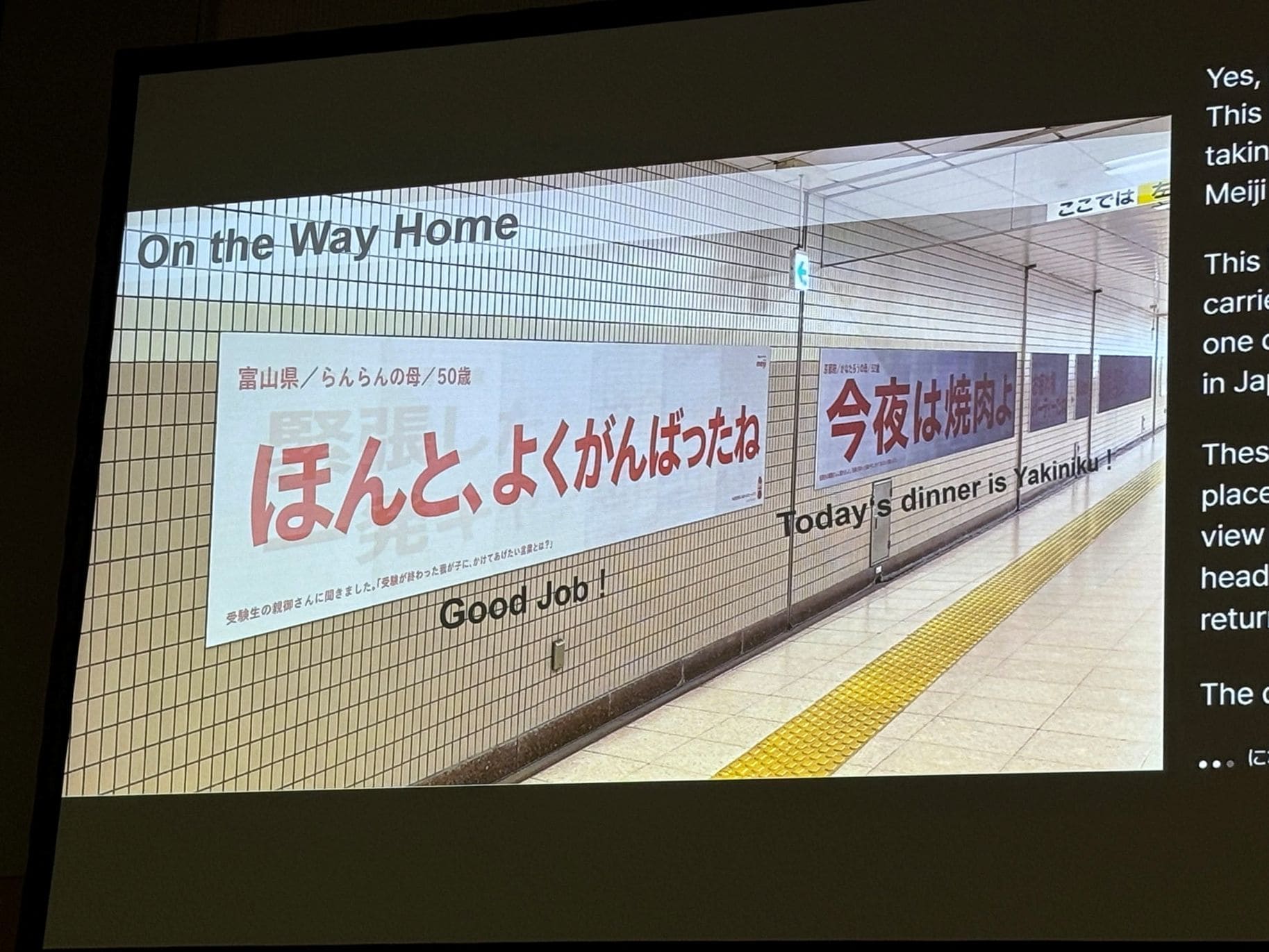

日本の事例として最も印象的だったのは、明治R-1による東京メトロ東大前駅での受験生応援キャンペーンです。このキャンペーンの秀逸な点は、同じ場所でも受験に向かう時と帰る時では見る角度が変わることを利用し、行きは「いつも通りやるだけや」「まあ気楽にやったらええけん」と励まし、帰りは「ほんと、よくがんばったね」「今夜は焼肉よ」とねぎらいの言葉を届けた点にあります。

この広告はX(旧Twitter)で2万件以上の投稿を生み、最終的には1,500回以上も表示された成功事例となりました。東大前駅という特別なロケーション、そして受験という年に一度の大切なタイミングを捉えたクリエイティブが、多くの共感を呼んだといえます。

明治R1の受験の行き帰りで、メッセージの変わる広告(「グローバル視点で探る日本のレールメディア:交通広告媒体社が語るその魅力と未来像」より)

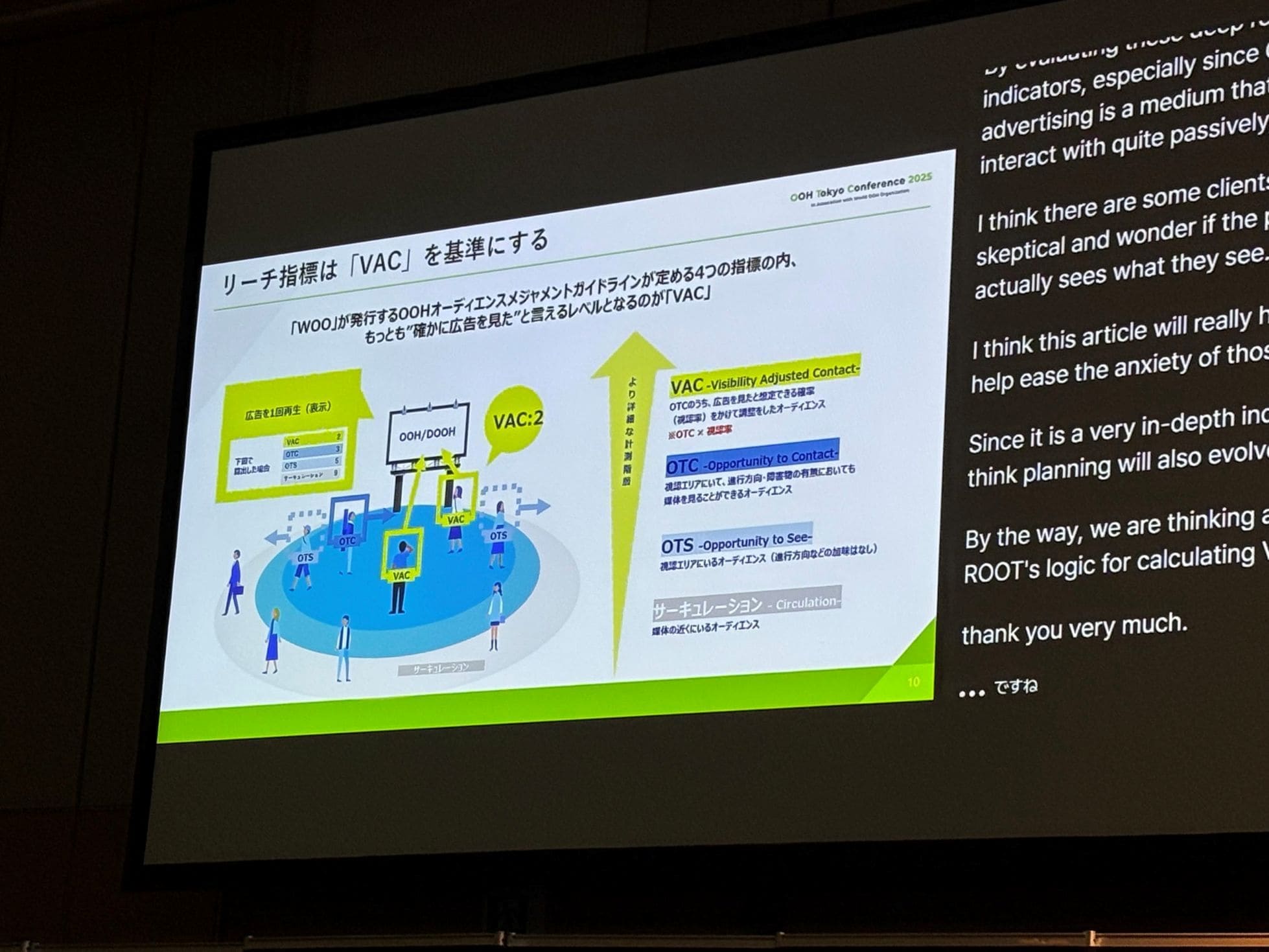

Netflixの渋谷OOH活用例

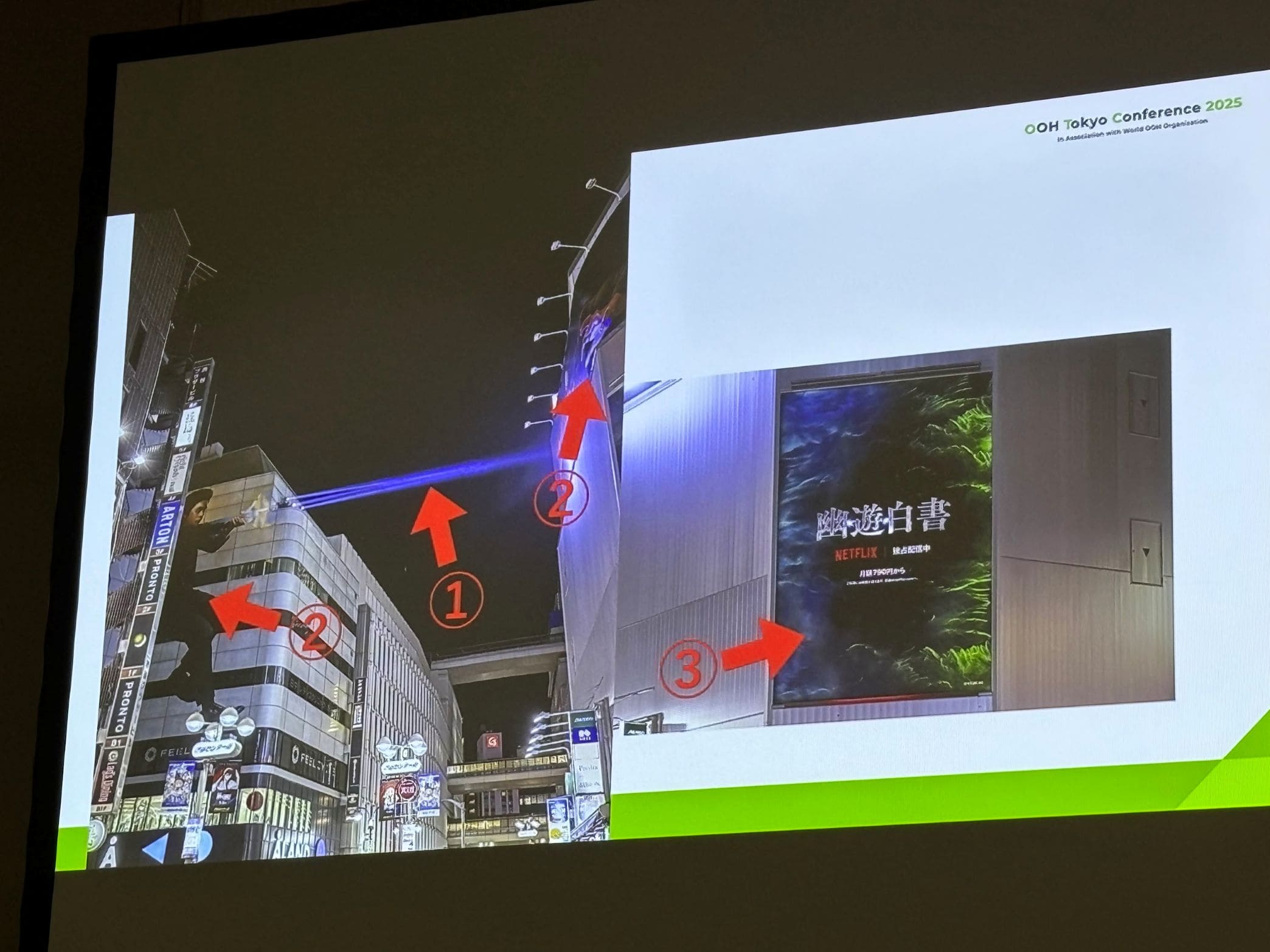

Netflixは渋谷エリアで、数々の作品プロモーションを展開しました。たとえば「幽遊白書」では、渋谷センター街の複数の壁面を舞台に、登場人物の指先から放たれたサーチライトが、反対側のビルにいる敵キャラクターを射抜くように突き刺さる――そんな演出が施されました。これは、単なるビルボードを超え、街そのものをストーリーの一部として取り込む斬新な試みでした。

「幽遊白書」の複数壁面とサーチライトを立体的に配した広告

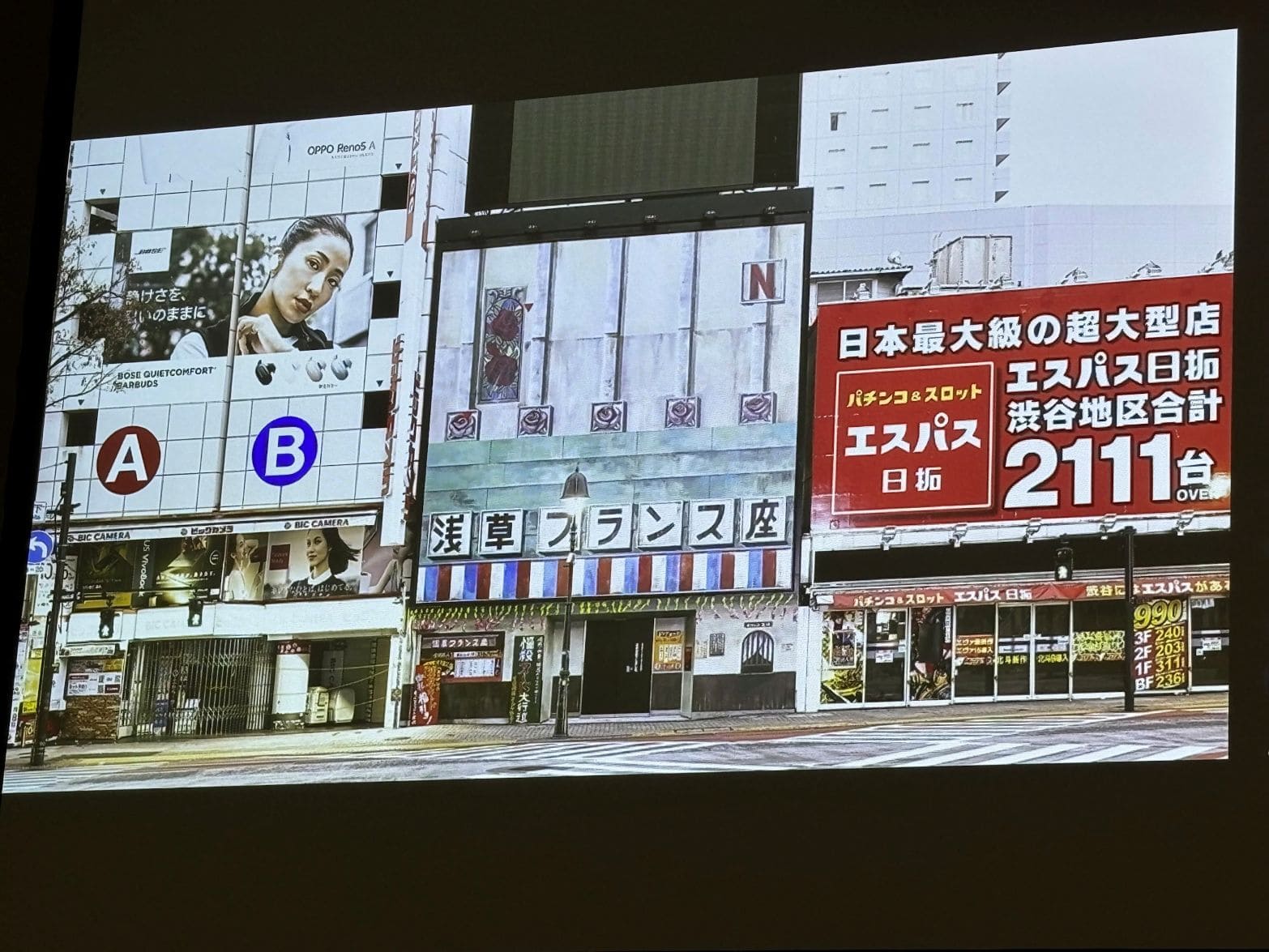

また「浅草キッド」では、渋谷の街なかに作品の舞台である「浅草フランス座」を一晩で出現させました。見慣れた景色に突然現れる違和感が注目を集め、SNSでの拡散を促進しました。

「浅草キッド」のプロモーションで渋谷に突如出現した「浅草フランス座」

電通の加我俊介氏によれば、近年のOOHクリエイティブは「カスタムメイド、オーダーメイド」が中心となり、テレビCMと連動した表現ではなく、その場所だけのために企画を考えるスタイルに変化しているとのこと。背景には「SNS上の発話を生み出すためにOOHを活用する」という広告主のニーズがあるといいます。

電通加我氏とカイブツ木谷氏によるセッション(「OOHのクリエイティブとインパクトの再評価:アナログOOHは復権するのか?」より)

フィジーエアウェイズのグローバルキャンペーン

海外事例としては、「限界のないOOH」のセッションで、フィジーエアウェイズがオーストラリアから日本を含む7つの市場で同時展開したグローバルキャンペーンが紹介されました。このキャンペーンでは、人口統計、行動、コンテキスト別にオーディエンスをセグメント化し、平日の特定時間帯とウィークエンドのピーク時間に「デイパーティング機能(1日を複数の時間帯に分けてコンテンツを出し分ける機能)」を活用しました。

OOH広告露出後は、デバイスIDを利用してコネクテッドTV、ソーシャルメディア、モバイルでリターゲティングを行いました。その結果、全世界でインプレッション数が目標を40%上回る7,900万インプレッションを達成。中国市場でのブランドリフト調査では、76%が「フィジーエアウェイズの印象が向上」、77%が「将来選択する意向が増加」と回答する効果を上げました。

フィジーエアウェイズのグローバルキャンペーン(「限界のないOOH」より)

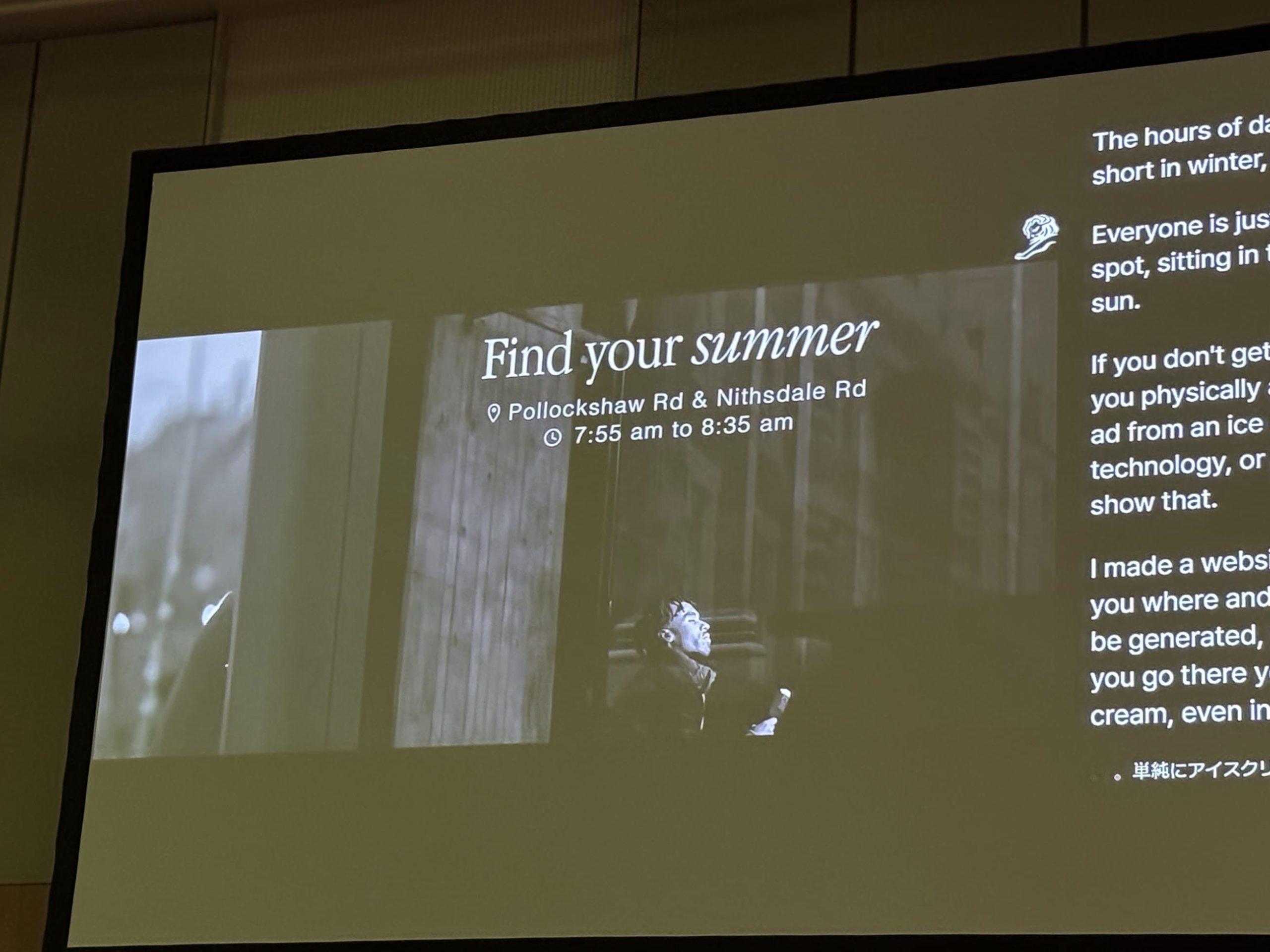

北欧アイスクリームブランドのAI活用

「Futuristic Japan OOH」のセッションで紹介された事例で特に興味深かったのは、北欧のアイスクリームブランドによるAI技術を活用したサービスです。北欧の冬は日照時間が少ないことに着目し、「どの時間のどの場所にいると日向が発生するか」を教えてくれるサービスを提供しました。

このサービスは、「寒くて暗い冬に少しでも太陽を浴びたい」という人々のニーズに応えるもので、生活の中のちょっとした悩みに寄り添いながら、自然に商品への関心を引き出しています。単なる広告にとどまらず、暮らしに役立つソリューションとして機能している点が、とても魅力的です。

北米のアイスクリームブランドのキャンペーン(「Futuristic Japan OOH」より)

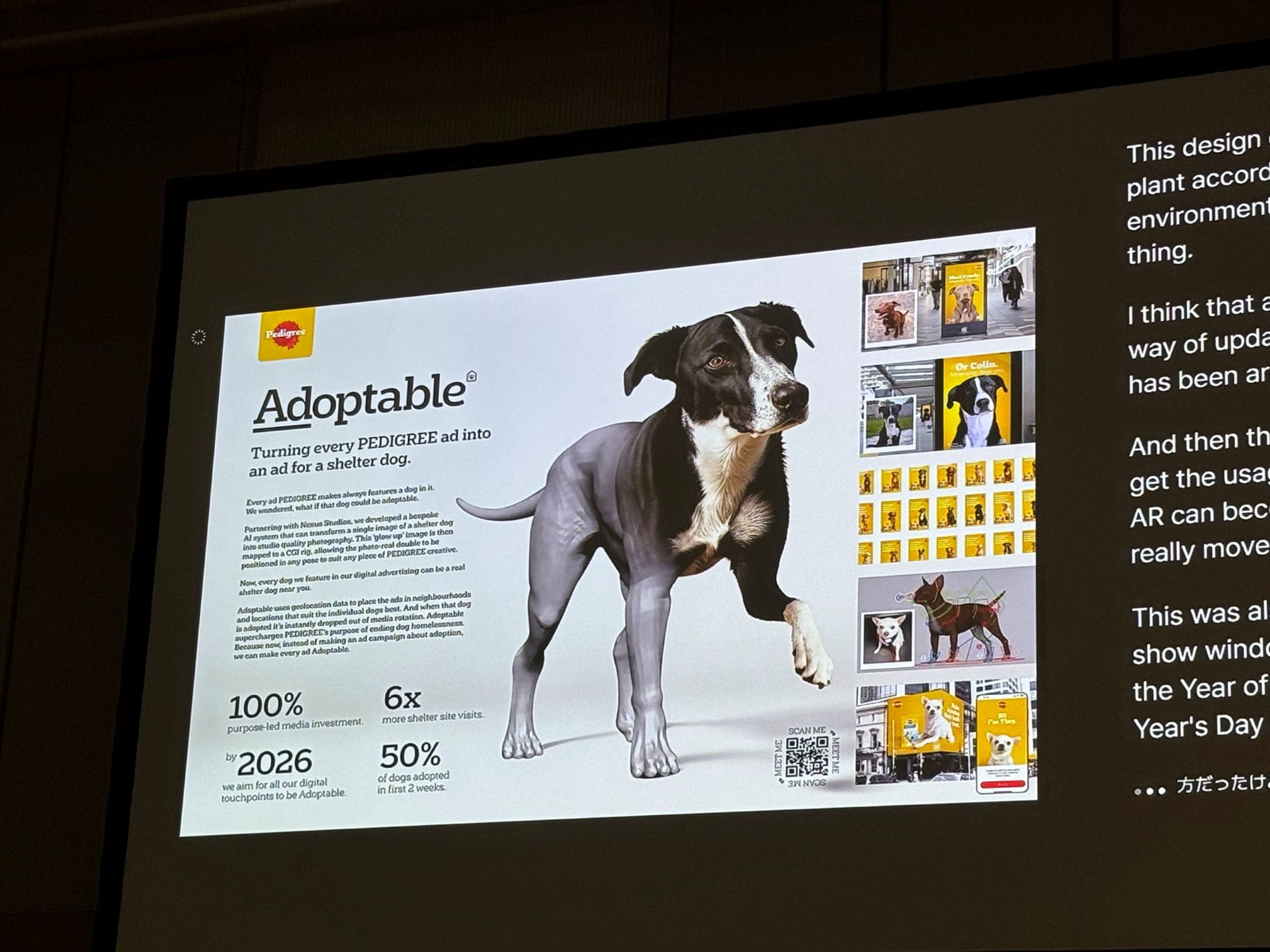

ペディグリーの保護犬マッチング広告

同じく「Futuristic Japan OOH」セッションで紹介されたペディグリー(ペットフード)の事例も印象的でした。「すべての犬を幸せに」という思いを込めて、保護犬の写真をAIで生成し、それをポスターに活用。さらにジオロケーションデータを活かして、その犬がどのシェルターにいるかまで表示し、犬を探している人との出会いをサポートしています。

この取り組みは、広告でありながら社会的な課題にも真正面から向き合い、保護犬と新たな家族をつなぐ役割を果たしている点で、非常に意義深い事例と言えるでしょう。

ペディグリーのキャンペーン(「Futuristic Japan OOH」より)

プログラマティックOOHの進化

プログラマティックOOHの進化

「なぜプログラマティックが日本のOOHの未来を担うのか」のセッションでは、日本の主要プレイヤーによる展開事例が紹介されました。

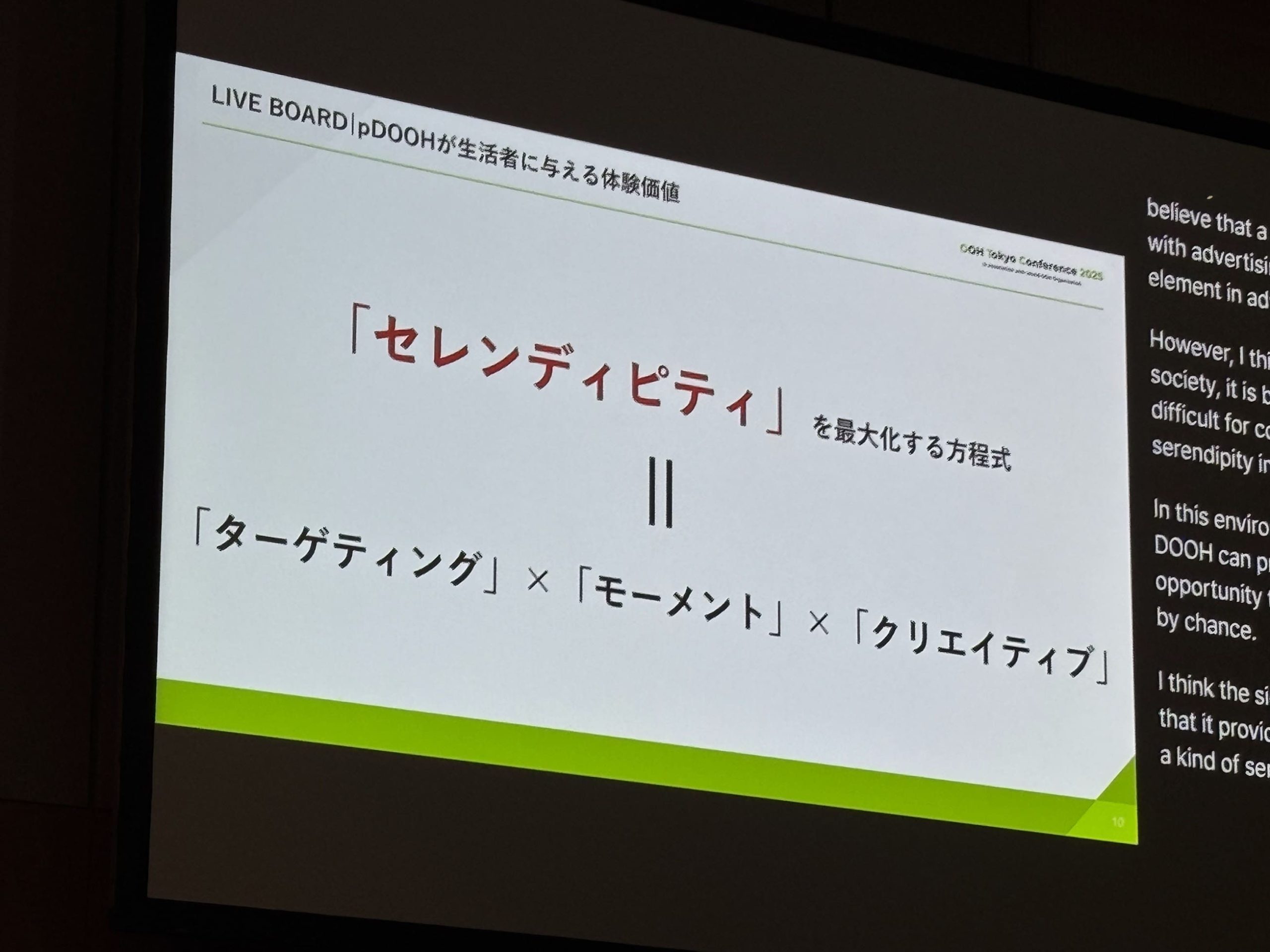

LIVE BOARDの取り組み

ドコモの位置情報データを活用したターゲティング配信を展開するLIVE BOARDは、セレンディピティ(偶然の幸運な発見)を最大化することをプログラマティックOOHの価値として位置づけています。これを実現するための3つの要素として「ターゲティングの規定」「生活者のモーメントの捕捉」「その場にあったクリエイティブの打ち出し」を挙げました。

マクドナルドの「ランダムマック」プロモーションでは、表参道エリアでQRコードを活用し、若年層が集まる面や時間帯を狙った展開を行い、高いエンゲージメントを獲得しました。

「セレンディピティ」を最大化する3要素(「なぜプログラマティックが日本のOOHの未来を担うのか」より)

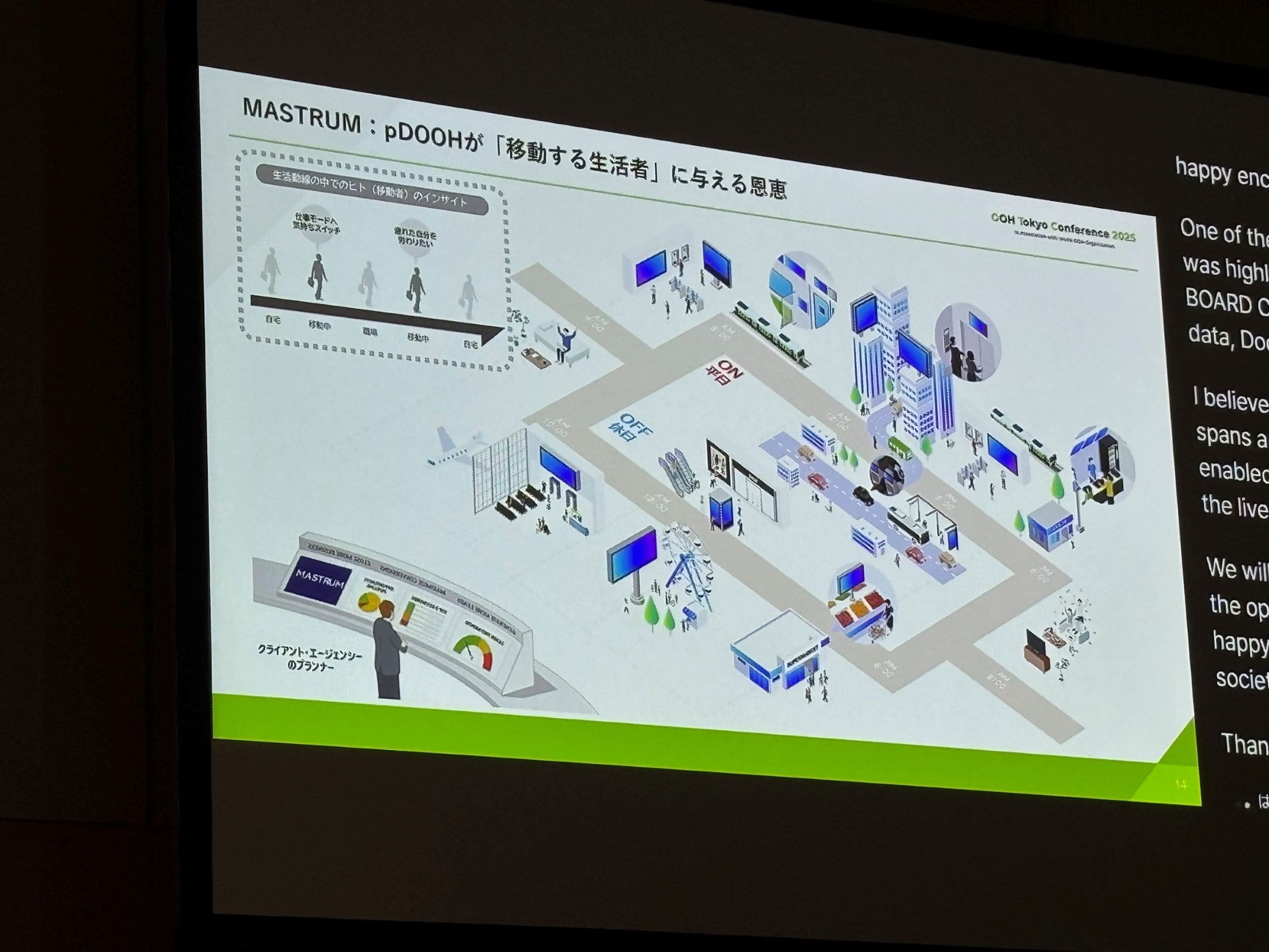

ジェイアール東日本企画「MASTRUM」

ジェイアール東日本企画の「MASTRUM(マストラム)」は、DSP-SSPを接続したプラットフォームで、プログラマティックな配信と同時に様々なOOHメディアとの接続を目指しています。

特に昨年4月に開局した「トレインTV」は、従来の広告配信をメインとする車両サイネージではなく、コンテンツプラットフォームとして運用。JR東日本を中心に11路線、約5万7000面のサイネージを展開しています。コンテンツ比率を従来の3割から6割強に高めることで、「広告を見ている」のではなく「コンテンツを見ている」感覚での自然な視聴を促しています。

「MASTRUM(マストラム)」が目指す世界観(「なぜプログラマティックが日本のOOHの未来を担うのか」より)

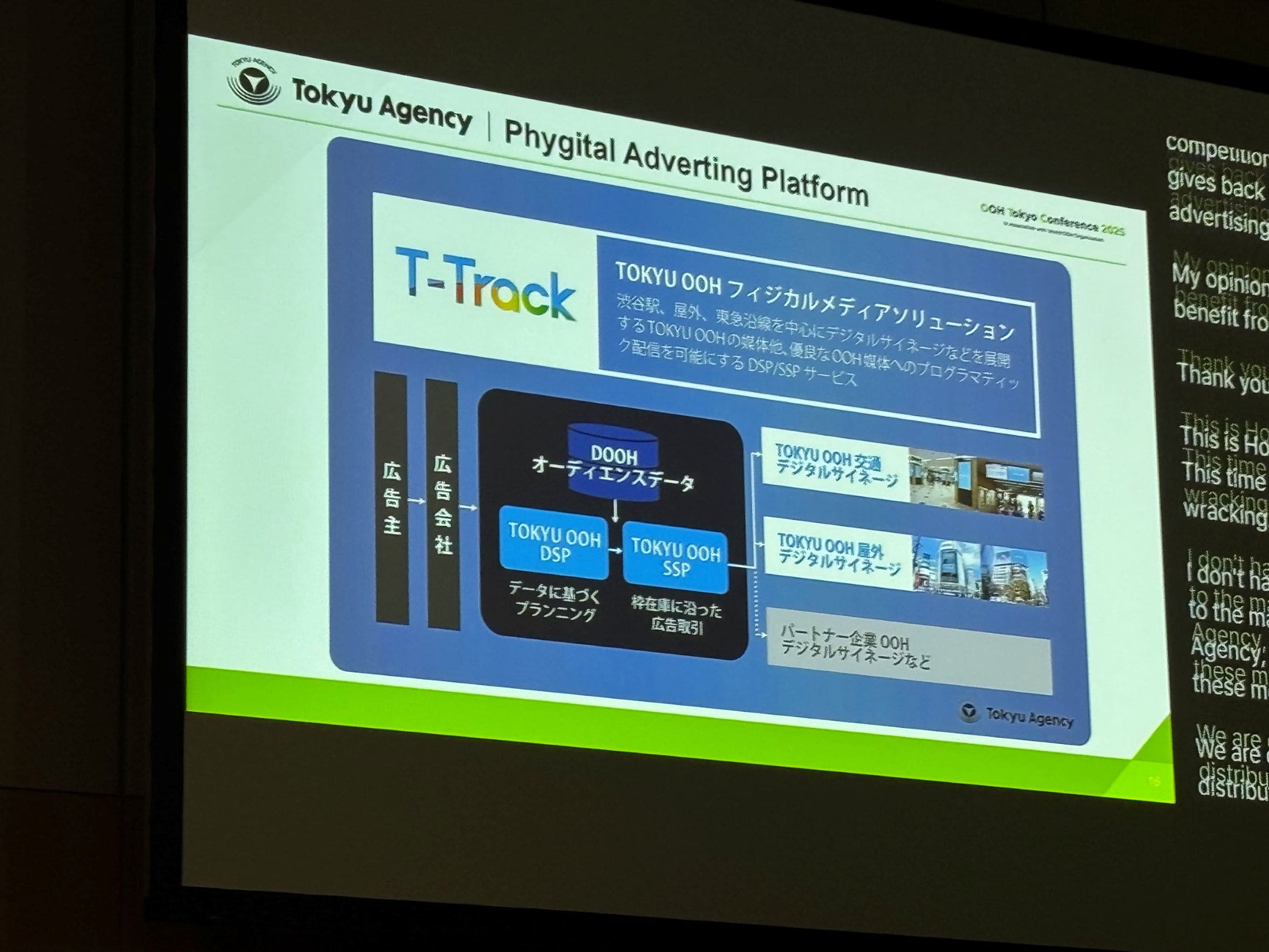

東急エージェンシー「T-Track」

東急エージェンシーの「T-Track」は「フィジタル」(フィジカル空間とデジタル空間の融合)というコンセプトを掲げています。デジタルとフィジカルを行き来する生活者の接点を一つながりで考え、街の空間全体をブランド体験として活用することの重要性を述べました。

「T-Track」のOOHネットワーク(「なぜプログラマティックが日本のOOHの未来を担うのか」より)

次回、後編では「日本独自のOOHメディアの強み」に焦点を当て、日本ならではの鉄道広告・タクシー広告の独自進化の秘密に迫ります。そして、OOHがこれからどう変わっていくのか──サステナビリティやAI活用など、最先端の展望も交えてお届けします。