事例コラム なぜ商品は見せない?「明治 Dear Milk」の“違和感”のコミュニケーション

電車広告駅広告

2025.07.03

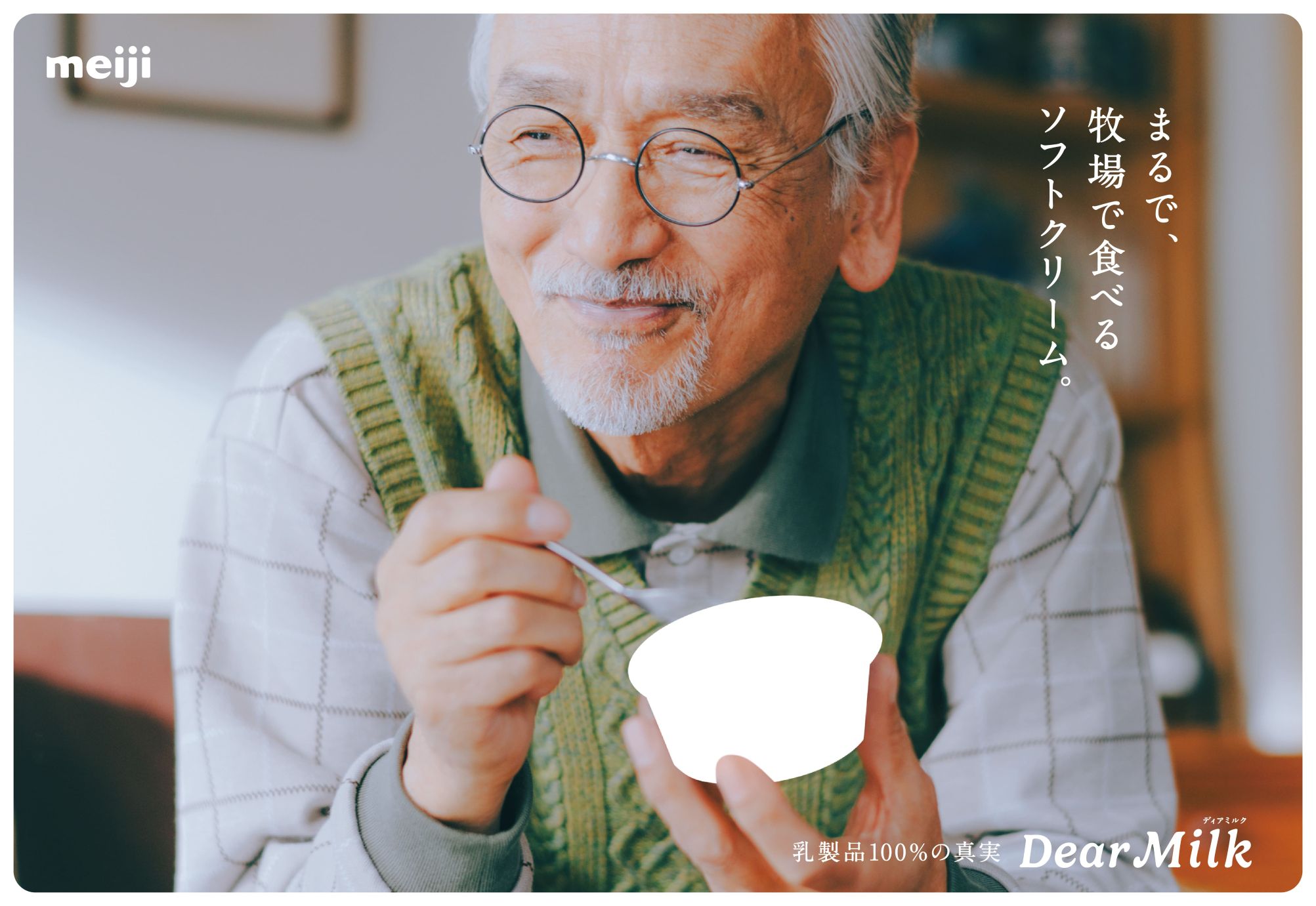

普段、電車の中で何気なく見ている広告。しかし、その中に一つ、明らかに“何か”が違う広告があったとしたら、思わず二度見してしまうのではないでしょうか。2025年5月、株式会社 明治の展開したアイスクリーム「明治 Dear Milk」の交通広告は、まさにそんな「違和感」で多くの生活者の注目を集めました。 広告に描かれているのは、商品を美味しそうに頬張る人物。しかし、肝心の商品は真っ白に塗りつぶされ、その姿を見ることはできません。このユニークな「真っ白抜き広告」は、一体どのような狙いで企画されたのでしょうか?

「驚きのおいしさ」を届けるための逆転の発想

一見するとよくある商品の広告のように見えるが。。。

同社によると、本プロモーションでは大きく2つの層をターゲットに設定したとのことです。

一つは、既に商品のファンである「アイス好きのDear Milkリピーター」。もう一つは、商品のことは知っているもののまだ購入には至っていない「アイス好きの認知・未購入者」です。

この両者にアプローチし、最終的にスーパーマーケットやドラッグストアで商品を手にとってもらうことを目的としています。

リピーターへの訴求も意識したクリエイティブ

この背景には、1万人規模の調査から見えてきた2点の課題がありました。

一つはSNS上での熱量は高いものの、まだ広く知られていない点。そしてもう一つは、どこで売っているかわからないという声が多く寄せられていた点です。

この課題に対し、明治は広告のタブーとも言える「商品をあえて見せない」手法を選択。商品の最大の価値である「何も足さない」というコンセプトを伝えるため、広告でもパッケージを白抜きにしました。

そして、調査で見えてきた顧客のリアルな声をコピーにし、老若男女の「おいしい」という表情を組み合わせることで、“驚きのおいしさ”を表現したのです。

あくまでも自然な広告のトーンで老若男女の「おいしい」を表現することで、「真っ白抜き広告」の部分的な違和感を際立たせている

また、「どこで売っているかわからない」という課題には、二次元コードを活用した導線で応えています。

広告の二次元コードから商品紹介ページへ誘導し、そこから「地図から取扱店舗を探す」というコンテンツを通じて「販売店舗マップ」アクセスできるようにすることで、ブランド理解を深めながらスムーズな購買体験へと繋がる、丁寧なコミュニケーションを設計しました。

「明治Dear Milk」の商品紹介ページでは、「地図から取扱店舗を探す」から身近な取扱店を検索できる

「話題化」と「購買促進」を両立させるメディアプランニング

このクリエイティブの効果を最大化し、「話題化による発話量の増加」と「店頭での購買促進」の二本柱の目的を実現するため、本プロモーションにおいて緻密なメディア戦略が組まれました。

前者の「話題化」を担ったのが、東急田園都市線、JR山手線、大阪メトロ御堂筋線での車両ジャック広告や、東急田園都市線渋谷駅の大型ボード渋谷ビッグ20の活用です。過去の施策でも発話が生まれやすかった実績のある媒体を選定し、インパクトのあるクリエイティブを集中的に投下することで、SNSでの拡散を狙いました。

東急田園都市線渋谷駅「渋谷ビッグ20」

後者の「購買促進」を担ったのが、東急沿線での駅貼りポスターです。

商品の主な販売チャネルであるスーパーマーケットやドラッグストアに近い駅に広告を掲出することで、広告接触から購買までをスムーズに繋げることを意図しています。特に東急線を選んだ理由として、「明治Dear Milk」の価格帯やコンセプトから、親和性の高い生活者が多く利用する路線として選定されました。

SNSでの「共感の連鎖」に!

日常の公共空間に、非日常的でいい意味での裏切りのある広告を演出する。このOOHならではの特長を活かし、見事に生活者の心を捉えた反響が生まれました。

施策開始後、X(旧Twitter)では実際に広告を目撃した人々による写真付きの投稿が相次ぎました。

「白抜きだけど、何か狙いがあるのかな?」

「この広告を見て買ってみたくなった」

といった、企画意図を汲み取った好意的なコメントが多く見受けられました。また、店頭での試食販売イベントでは、「駅で広告を見たよ」と声をかける来店客もおり、OOH広告がリアルな店舗への送客に貢献している様子がうかがえます。

これまでの歩みと一貫したブランド思想

「明治Dear Milk」ではこれまでにもブランドコンセプトを貫いたユニークなOOHの活用を行なってきました。

2023年3月の新発売時には、東急東横線の車両や渋谷駅壁面をジャックし、文字通り「真っ白な広告」を展開。東急東横線の車両をジャックした交通広告では、車両内は見渡す限り一面真っ白な広告に囲まれた空間になり、乳製品のみの何も足さないアイス体験を生活者に届けました。

2023年3月から実施された「何も足さない」真っ白広告

さらに同年8月には、SNS上で商品の「原材料名一括表示」の写真投稿が多数見受けられたことを受け、JR山手線で原材料表示だけを広告にする「裏側広告」を実施。生活者の反応をクリエイティブに活かす、柔軟なコミュニケーションを見せました。

2023年8月に実施された「裏側広告」

これらのステップを経てブランドの思想がファンに共有された土壌があったからこそ、今回の「真っ白抜き広告」は、より深いレベルでの共感と話題化を生み出すことに成功したといえます。

発話を生むOOH独自の強みと今後の期待

本施策を通じて、OOHの持つ独自の可能性が改めて浮き彫りになりました。

同社によると「広告クリエイティブでニュースを起こしにくくなってきている現状で、発話とニュースを同時に起こせるOOHは多くの可能性がある」と語ります。公共空間という開かれた場所で展開されるユニークな広告は、生活者の自発的な発話を促すだけでなく、Webメディアなどに取り上げられやすいという大きな強みがあります。

もちろん、その広告効果を購買行動とダイレクトに結びつけて可視化していくことは、OOHがさらに進化していく上での重要なテーマです。今回の事例のように、二次元コードから店舗検索へと繋ぐ導線を設け、その中での商品検索数をひとつの指標にするなども有効です。デジタルとリアルを融合させることで、OOHの貢献度をより多角的に捉える試みが今後ますます重要になるでしょう。

公共空間だからこそ生まれる「共感」や「話題」を起点としながら、その先の「行動変容」までデザインしていく。そこに、これからのOOHの大きな可能性が秘められているといえるのではないでしょうか?