ナレッジコラム 交通広告デザインの成功ポイントとは?目を引くコツと事例を初心者向けに解説!

電車広告駅広告

2025.08.05

駅構内や電車内で日常的に目にする交通広告は、短時間で多くの人に情報を届けられる媒体として、多くの企業に活用されています。

特に、広告デザインはその効果を大きく左右する重要な要素です。

この記事では、交通広告デザインの基本要素や、注目を集めた成功事例をわかりやすく紹介します。初心者の方でも読みやすい内容ですので、ぜひ参考にしてください。

交通広告デザインで押さえておきたい基本要素|設計と効果の両面から解説

交通広告デザインには、設計に必要な要素や、効果として必要な要素があります。それぞれの要素を確認しておきましょう。

設計に必要な要素:わかりやすく伝えるための基本設計

・情報量の最適化

情報は「多すぎても少なすぎてもNG」。移動中に目にする交通広告では、短時間で伝わる適切な情報量が求められます。

・ブランドカラーと可読性の両立

色使いは広告デザインの中でも重要な要素です。ブランドカラーを使用しながら、目立ちやすいカラーリングであることはもちろんのこと、可読性も確保しましょう。

・視線誘導を意識したレイアウト設計

通行人の目線の流れに沿って、情報がスムーズに理解できるよう配置しましょう。

・ブランドイメージを伝えるフォント選び

フォントは「読みやすさ」だけでなく「ブランドの個性」を表現できる重要な要素です。

効果を高める要素:見られるだけで終わらないために

・視認性

駅や電車など、動線上にある広告は移動しながら目にするケースが多くなります。そのため、背景との明度差やコントラスト、シンプルな構成などにより、パッと見て認識できる視認性の高さが必要です。

・可読性

文字が読みにくいと、それだけで内容が伝わりません。フォントの種類・サイズ・行間・色・背景とのバランスを最適化し、どの距離からでも読みやすい設計を行うことが重要です。

・誘目(ゆうもく)性

誘目性とは、無意識に注目してしまう度合いを指します。視線を自然と惹きつける要素を意図的に盛り込むことで、通行人の目に留まりやすくなります。たとえば、鮮やかなカラー、インパクトあるビジュアル、意外性のある表現などが有効です。

・訴求性

広告である以上、商品やサービスの「ベネフィット(利点)」や「独自性」をしっかり伝えることが求められます。

目立つだけでなく、ターゲットの共感や興味を引くメッセージ性を意識しましょう。

・アクションへの誘導

広告を見た人が次の行動を起こせるように、WebサイトへのQRコード掲載や駅からのアクセス案内、SNS連携など、行動喚起につながる導線設計も忘れてはいけません。

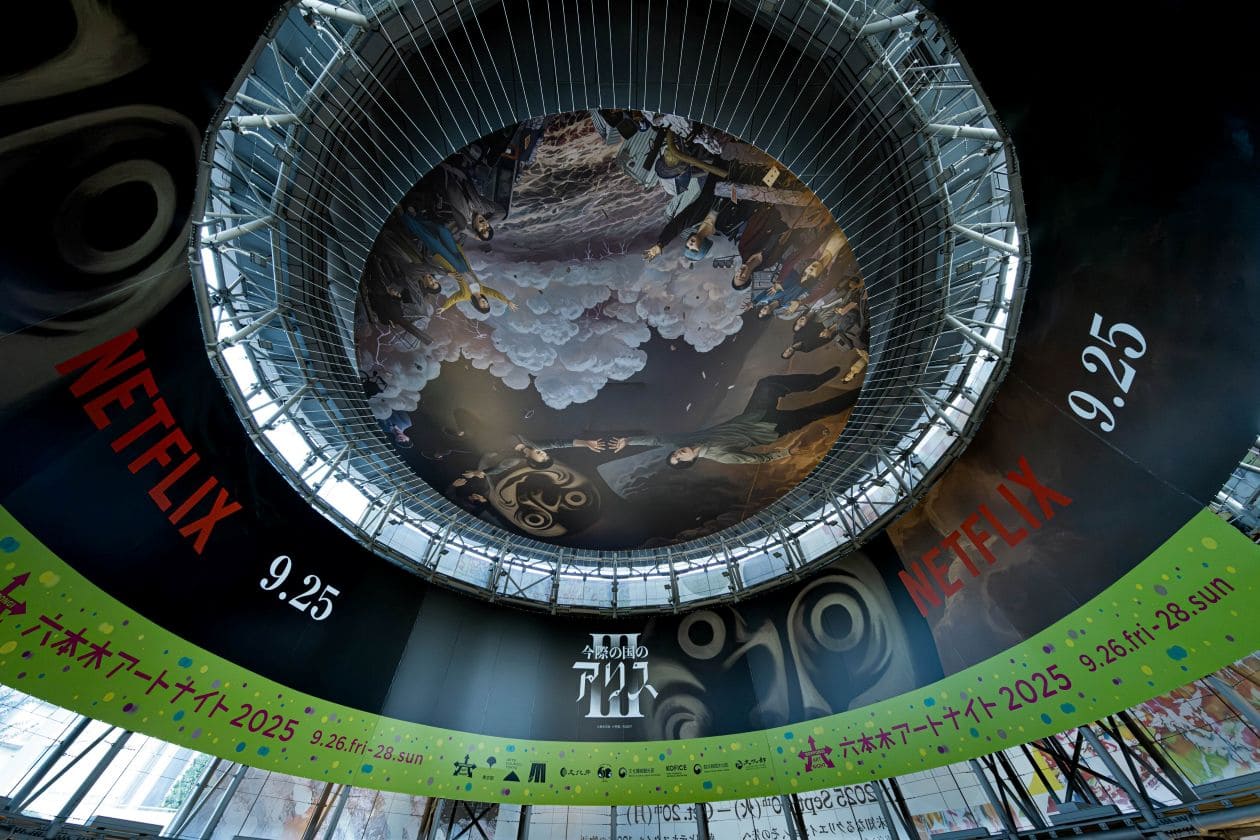

目を引く交通広告デザインの実例3選|注目されたクリエイティブの工夫とは?

ここでは、実際に高い話題性と広告効果を生んだインパクトの強い交通広告デザインの成功事例を3つ紹介します。

事例1:中づり広告が「お菓子の包み紙」に!ジャック感で話題化

広告主:亀田製菓「ハッピーターントレイン」

菓子メーカーが展開したこの広告では、電車車両全体を1つの広告空間として活用し、ブランドの世界観を大胆に表現しました。特に中づりポスターは、本物のキャンディ包装のようにデザインされ、車内のポスター枠すべてをジャックする仕様に。

さらに、広告内にはユーザーから公募したエピソードを掲載し、参加型の広告体験を創出。自社商品のファンとのエンゲージメントも高めました。

広告デザインのポイント

・中づり・壁面などすべての媒体を統一したデザインで世界観を浸透させた

・ユーザー参加型の仕掛けによって広告に「親近感」を付加

・車両空間全体を広告として活用することで、記憶に残る体験型広告に

【関連ページ】

亀田製菓、「ハッピーターントレイン」運行開始で菓子75個分サイズの中づりを掲出

事例2:特殊印刷で変化する駅ばりポスター|SNS拡散で話題沸騰

広告主:有楽製菓「ブラックサンダー30周年キャンペーン」

渋谷駅に掲出されたこの大型ポスターでは、フラッシュ撮影によって絵柄が変化する特殊を採用。

通常の印刷の見た目から、フラッシュを当てると「社長が雷に打たれる」ビジュアルに変わるというユニークな仕掛けが話題を呼び、TikTokで約90万回再生、2万いいねを獲得しました。

広告デザインのポイント

・インタラクティブ性のある特殊印刷でユーザーの能動的な関与を促進

・SNS投稿を前提とした設計により広告の二次拡散を最大化

・社長本人の登場という「意外性」も広告としての話題性を創出

【関連ページ】

「ブラックサンダー」発売30周年記念として、「社長に雷を落とす」交通広告を渋谷に掲出

参考リンク

バズる広告の秘訣はここにあった!SNSで話題になった成功事例10選

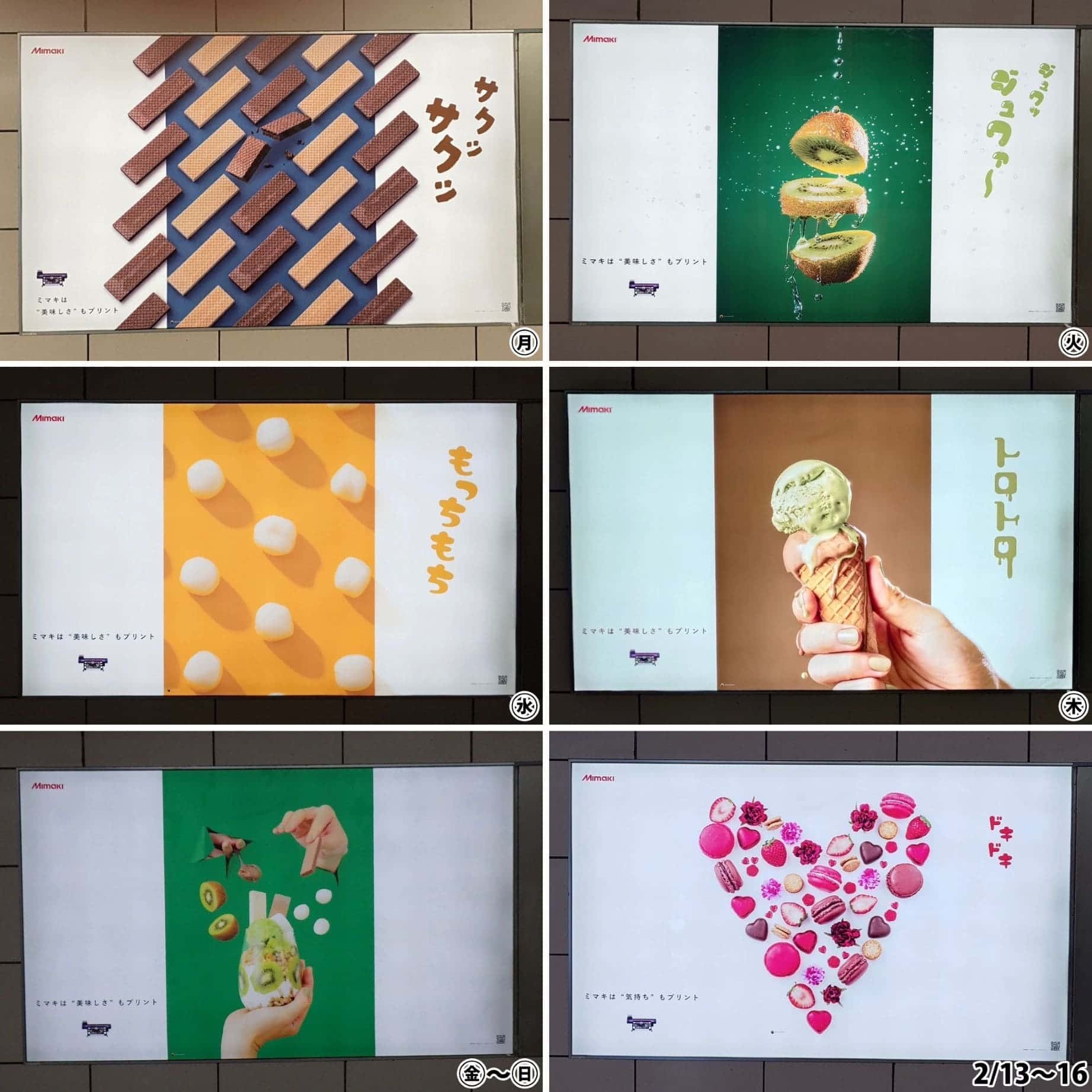

事例3:2.5D印刷×LED看板×日替わりビジュアルで“魅せる”広告

広告主:大判プリンターメーカーによる製品訴求

この事例では、ファブリック生地に2.5D印刷を施し、触れられそうな“質感”のある広告ビジュアルをLED看板で表現。

「オノマトペ」をテーマに、食材のシズル感や感情表現を視覚化し、見る人の五感に訴えかけるクリエイティブに仕上げました。

さらに、看板ビジュアルは毎日更新されるという仕組みで、通行人のリピート閲覧や話題性も生み出しました。

広告デザインのポイント

・2.5D印刷による立体感・高精細な質感表現

・ファブリックLED看板+日替わりビジュアルで新しさと驚きを演出

・製品そのものの特性(UVプリンター)を表現と訴求に直結

【関連ページ】

“美味しさ”や“気持ち”がプリントできる? 梅田駅を彩った毎日変わる広告ビジュアルの舞台裏

交通広告デザインを成功に導く設計・制作のチェックリスト

交通広告で高い効果を得るには、単に目立つデザインを作るだけでなく、見る人の動きや設置環境をふまえた「設計」と「制作」の両面での工夫が求められます。ここでは、交通広告の制作プロセスでチェックすべきポイントを、設計前の準備段階と、実制作・運用段階に分けて解説します。

設計前の準備で押さえておくべきポイント

・ターゲットの明確化

デザインの方向性や表現手法は、「誰に見せたいか」によって大きく変わります。年齢層・性別・利用シーンなどを明確にした上で、ターゲットに響くコピーやビジュアルを設計しましょう。

・種類ごとの特性をつかむ

交通広告には中づり、ドア横、駅ポスター、デジタルサイネージなど多様な種類があり、それぞれ視認距離や閲覧時間が異なります。以下は代表的な特性です:

中づり広告:視線が下から上へ。下部に重要情報を配置

ドア横:近距離での視認。細かな情報も有効

駅ばりポスター:動線に対して目立つ位置と瞬時に読める構成が重要

・掲出環境と実際の導線をイメージする

駅や車内の照明の明るさ、周囲の広告との兼ね合い、人の流れなど、実際の掲出環境に応じた配慮が不可欠です。とくに照度が低い場所や複雑な導線では、デザインの明るさ・視認性を高める工夫が求められます。

参考リンク:

自社広告に著名人の起用をご検討中の方はこちらの記事もご参照ください。

タレントサブスクとは?中小企業におすすめの16サービスを徹底比較【2025年版】

デザイン制作・掲出時に注意すべきポイント

・遠目で読める・瞬時に伝わるか

駅や電車の利用客は、立ち止まってじっくり広告を見る時間が限られています。そのため、通りすがりであっても、遠目で読めて、瞬時に伝わるかどうかも重要です。

・色使い・余白・構図が計算されているか

背景と文字のコントラストや余白の取り方、視線誘導を意識したレイアウトなど、視認性と訴求力を両立させるデザイン構成がポイントです。

・記憶に残るキャッチコピーを設置しているか

通行人に対して、一瞬、目にした際に、思わず引き込まれてしまうメッセージ性のあるキャッチコピーを用いることも重要なポイントです。

・実寸サイズで視認性テストを行ったか

デザイン完成後は、必ず実寸で出力し、視認性・可読性・情報過多になっていないかを確認しましょう。第三者に見せて「瞬時に内容が伝わるか?」を検証するのも有効です。

・審査NG要素を事前にチェックしているか

広告デザインの審査においては、NGな要素が数多くあります。せっかくデザインを作り込んでも審査NG要素があったため、作り直しになるのは極力、避けたいものです。事前に医療関連、過度に刺激的な表現など、広告規制に抵触し、審査でNGになる可能性がある要素を洗い出しておき、制作時に回避しましょう。

まとめ

本記事では、交通広告におけるデザインの基本要素から、実際に話題となった事例、そして設計・制作時に意識すべきチェックポイントまでを総合的に解説しました。

交通広告は、短時間で多数の人に訴求できる強力なメディアですが、その効果を最大限に引き出すには、戦略的なデザイン設計と、現場を踏まえた制作実務が欠かせません。

交通広告のデザインや企画、掲出の進め方でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

貴社の目的や課題に合わせた最適な提案をサポートいたします。