事例コラム なぜ日本生命は新宿駅で処方箋を配ったのか?

駅広告

2025.08.27

デジタル全盛の今、OOH(交通広告・屋外広告)の役割は大きく変わりつつあります。かつては大量リーチや認知獲得が主目的だったOOHは、今や体験の起点として、そしてデジタルとリアルをつなぐハブとして重要な役割を担うようになりました。 日本生命保険相互会社が2025年3月に実施した「新社会人ブルー処方箋」キャンペーンは、こうしたOOHの新たな可能性を体現した事例です。多くの人々が行き交う東京メトロ新宿駅で、「ピールオフ広告」という通行人がその場で手にして持ち帰れる手法を活用し、若者の不安に寄り添う。そしてそのリアルな体験をデジタルへと波及させていく。本記事では、このキャンペーンの背景や狙いについて、日本生命サステナビリティ経営推進部の北川氏にお話を伺いました。

新社会人の不安を希望に変える応援ステッカー

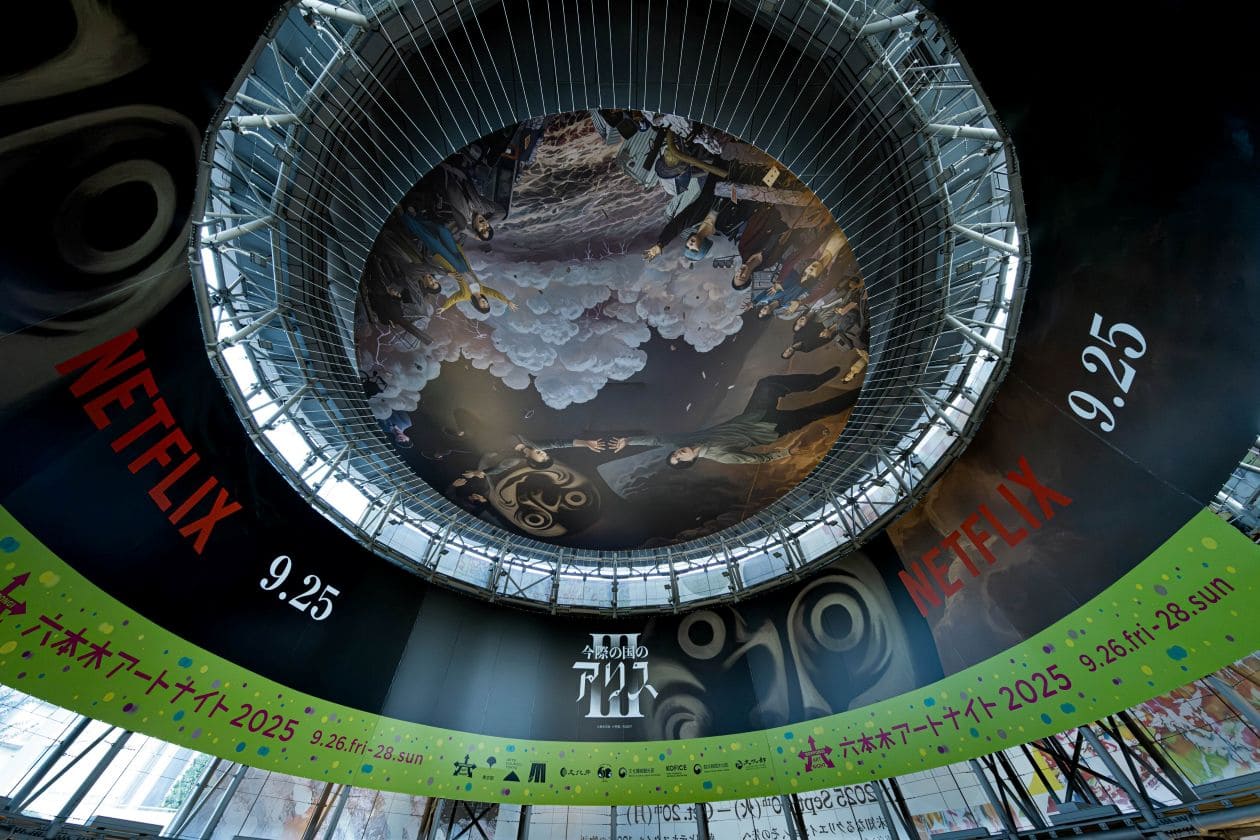

2025年3月17日(月)からの1週間。東京メトロ新宿駅・メトロプロムナードは、いつもの通勤・通学風景とはまったく違う、特別な空間に変わっていました。新社会人応援プロジェクトの一環として、日本生命が巨大なOOH広告を展開しました。

「新社会人ブルー処方箋」キャンペーンで実施された「ピールオフ広告」

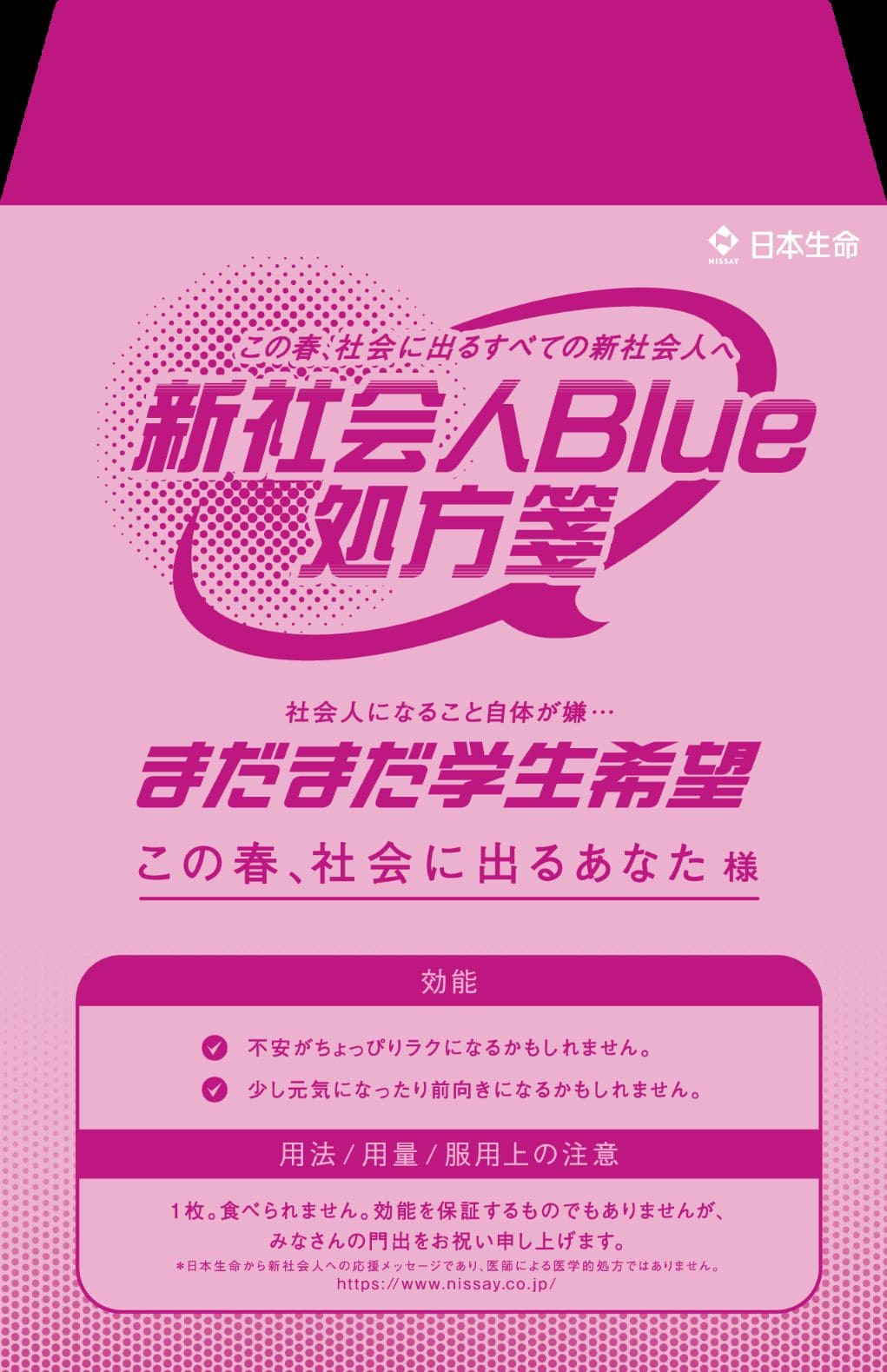

活用されたのは、東京メトロ丸ノ内線新宿駅の地下通路「メトロプロムナード」に掲出される国内最大級の大型交通広告媒体「新宿メトロスーパープレミアムセット」。今回はそのうち1セット(縦206cm×横1456cm)を使用し、薬袋を模した“処方箋”を貼り付けました。巨大なビジュアルと、通行人がその場で持ち帰れる仕掛けが組み合わさることで、日常の通路が一瞬で特別な空間に変わりました。広告注目率が高いことで知られる場所だけに、多くの人の目を引くインパクトが生まれました。

袋の中には「新社会人応援ステッカー」が封入され、「仕事が私のこと好きみたい」「すみませんアプデ中なもんで」など、前向きな言葉が並びます。それは不安を抱えた新社会人の手元で、小さなお守りのような存在になりました。

薬袋を模した「処方箋」や、個性あふれる応援ステッカーの一部

なぜ「3月の新宿」で「ピールオフ」だったのか?

今回の施策を語るうえで欠かせないのが、メディアの選び方です。北川氏は、その理由を「時期」「場所」「手法」の3つに整理して振り返ります。

まず時期は3月。新社会人になる直前、これから始まる生活への期待と、不安が最も入り混じるタイミングです。その心理的なピークに合わせてメッセージを届けることが、今回のキャンペーンの肝でした。

場所の選定では、「若者が多く集まるスポットであること」と「ピールオフ広告が実施できる場所であること」という2つの条件がありました。その両方を満たし、さらに他社でも多くの実績がある媒体が、東京メトロ新宿駅メトロプロムナードの「新宿メトロスーパープレミアムセット」だったのです。若年層の通行量が多く、話題化が期待できるエリアであることも決め手になりました。

そして手法として選んだのが、「持ち帰れる体験」を提供できるピールオフ広告です。圧倒的な存在感を持つ新宿メトロスーパープレミアムセットの中で、実際に手を伸ばし、持ち帰る。その動作そのものが記憶に残る仕掛けになります。

北川氏が特に重視したのは、デジタル広告にはない「モノの力」です。物理的なステッカーは、スマホの裏やPCに貼られ、日常の中でふと目に入る。情報が洪水のように流れていく時代だからこそ、手触りのある「お守り」のような存在が、人の心に長く残るのです。

原点は保険会社の「サステナビリティ経営」

生命保険会社が、なぜ直接的な商品訴求ではなく、若者の「不安」に寄り添うキャンペーンを実施したのでしょうか?その背景には同社が推進するサステナビリティ経営があります。

日本生命グループは、『誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会』の実現を目指し、「人」「地域社会」「地球環境」の3つを重点領域として活動しています。中でも「人」の領域では、「人生100年にわたる安心・安全の提供」を重要課題のひとつに掲げ、その一環として、これまで接点の少なかった若年層との関係構築に取り組んできました。

これまでは「全国あまねく人々へ」というアプローチが多かった同社にとって、今回はあえて10代後半から20代前半にターゲットを絞るという、社内でもチャレンジングな試みだったと北川氏は振り返ります。就職という人生の大きな転機で、多くの若者が抱える不安。その瞬間に生命保険会社として寄り添うことで、新しい関係性を築こうとしたそうです。

「うちらさいのうのかたまり」 クローズドな熱量をパブリックな体験へ

今回のキャンペーンの真骨頂は、OOHだけで完結させず、デジタル施策やリアルイベントを緻密に組み合わせた点にあります。

広告掲出に先立つ2月13日、日本生命は『ゆうちゃみ×日本生命 “新社会人ブルー” 応援会議』と題した特別対談イベントを開催しました。一方的に応援 メッセージを発信するのではなく、まずは当事者である学生たちのリアルな声に耳を傾けることからスタートした企画です。

イベントにはタレントのゆうちゃみさん、社会人インフルエンサーのとみいさん、そしてこの春から社会人になる学生たちが参加。学生たちが抱える具体的な悩みに対し、二人が自身の経験を交えながら前向きなアドバイスを送りました。

特別対談イベントの様子

「うちらさいのう(才能)のかたまり」という、力強いギャルマインドワード。この“生きたコンテンツ”を全12種類の応援ステッカーのうち1枚として制作し、後日、新宿駅というパブリックな空間で展開しました。クローズドな場で生まれた熱量を、誰もが手に取れるリアルな体験へと昇華させました。

イベントで「うちらさいのうのかたまり」と書いたゆうちゃみさん

ゆうちゃみさんの言葉をデザインしたステッカー

初日昼には配布終了!オンラインへと拡がった共感の輪

キャンペーンが始まると、その反響は予想をはるかに上回りました。初日3月17日の昼頃、北川氏が現地を訪れると、壁に並んでいた「処方箋」はすでにすべてが持ち帰られ、空の状態に。まさに飛ぶようになくなったという表現がぴったりの光景でした。2回目の補充も昼過ぎには底をつくほど、圧倒的な反応でした。

ポスターに貼られた状態のステッカー。補充してもすぐに無くなるほどの盛況ぶりだったという。

事後調査では、ステッカーを受け取った人の多くが非常に強い印象を受けていたことが明らかに。さらに複数のメディアで取り上げられ、社外からも「見たよ」「話題になっているね」といった声が寄せられるなど、パブリシティ効果も大きな成果となりました。認知経路を分析すると、新宿駅で直接接触した人よりも、SNSやウェブニュースを通じて知ったと回答した人が約2.5倍多い結果となりました。OOHでのリアルな体験が起点となり、デジタル空間で二次拡散されていったことを示しています。

OOHをハブとした統合コミュニケーションの可能性

今回の日本生命の事例から見えてくるのは、OOHが持つ「体験を生み出す力」と「話題を広げる力」を掛け合わせた、統合的なコミュニケーション設計の有効性です。

特に今回の流れ「クローズドイベント → OOH体験 → SNS拡散 → パブリシティ」は、業種や商材を問わず応用できる汎用性の高いモデルといえます。

例えば、

化粧品ブランド

限定イベントで開発されたメイクアップテクニックを、駅でのサンプリング体験として展開

飲料メーカー

社員と消費者の交流会で生まれたレシピを、駅でのレシピカード配布として展開

アパレルブランド

ファッションショーの熱気を、駅でのスタイリングアドバイスカード配布として展開

テクノロジー企業

開発者イベントでのイノベーションストーリーを、駅での未来体験として展開

いずれのケースでも、限られた人だけが味わえた特別な体験を、OOHを通じて誰もが参加できる形に翻訳することで、ブランドへの共感と話題化を同時に実現できます。

これからのOOHは、体験とストーリーの「翻訳装置」になる

日本生命の事例が示したのは、OOHが単なる「広告枠」ではなく、ブランドが持つストーリーや体験を多くの人に届けるための「翻訳装置」として機能し得ることです。

クローズドな場で生まれた熱量を、パブリックな空間で追体験できる形に変換し、さらにデジタル空間で広げていく。この一連の流れを意図的に設計することが、これからのマーケターに求められるスキルになるでしょう。

北川氏は今回の施策を通じて、リアルな接点が持つ力を改めて実感したそうです。デジタルマーケティングが主流となった今だからこそ、リアルな体験の価値はむしろ高まっているといえるでしょう。OOHをハブに据えた統合的なコミュニケーション設計は、ブランドと消費者の間に、これまでにない新しい関係性を築くための、確かな一歩となるはずです。