ナレッジコラム 【交通広告をつくる人 #01】“広告に見えない広告”はどう生まれるのか?アンビエント広告の第一線から学ぶ

屋外広告

2025.09.01

交通広告をはじめとするOOH(Out of Home Media)は、今、大きな変革期を迎えています。デジタル化の波、SNSとの連動、そしてオーディエンスの行動変容。そんな時代だからこそ、広告を「つくる人」は、その価値と可能性をどう捉え、形にしているのでしょうか。 今回は、OOHの最前線で活躍するプロフェッショナル、株式会社メディアコンシェルジュ代表の大谷昭徳氏を訪ね、その思考の源流に迫ります。

テーマは「アンビエント広告」。日常空間そのものをメディアへと変貌させ、人々の心を動かし、時に社会現象さえ巻き起こします。通常は使われないJR両国駅の「幻のホーム」を常時満席・予約困難な餃子パーティーの会場に変えた『ギョーザステーション』、浅草の街並みを昭和の世界に染め上げたNetflix『浅草キッド』のプロモーションなど、常に前例のないアイデアで世間を驚かせてきた大谷氏の目に、OOHの現在地と未来はどう映っているのでしょうか。その唯一無二の発想法から、交通広告が秘める新たな可能性まで、余すところなく語っていただきました。

アンビエント広告とは? ― “広告”の気配を消し、「撮らなきゃ損」な体験をつくる

――本日はありがとうございます。メディアコンシェルジュの仕事は、常に新しい場所をゼロから開拓している印象がありますが、まず「アンビエント広告」の定義からお聞かせいただけますか?

私たちの仕事は、一見すると前例のない場所をゼロから開拓しているように見えるかもしれません。

しかし実際には、約8割は既存の媒体枠を活用しています。ではなぜ、ゼロから作っているように見えるのか。それは、徹底して「広告っぽく見えない広告」をつくっているからです。

既存の枠を使いながらも、形を変え、制作方法を工夫し、コピーを練り込むことで、人々の警戒心を解きます。時には、かつて媒体として販売されていたものの今は使われなくなったフロア広告や、朽ちかけた看板といった“忘れられた空間”を再発見し、新たな価値を与えることもあります。

たとえば、JR両国駅の使われなくなったホームを、来場者が自ら餃子を焼いて楽しむ体験型イベント「ギョーザステーション」に変えた企画。駅という日常的な場所が、一転して熱気あふれる“餃子パーティー会場”になった瞬間、人はそれを広告としてではなく、一度きりの体験として記憶します。

広告の気配を消すことで、見る人に「これは広告だ」と意識させず、純粋な驚きや発見として届ける。それこそが、私たちのアンビエント広告の真髄だと思います。

味の素冷凍食品「ギョーザステーション」(2017年~) JR両国駅の“幻のホーム”を会場に、来場者が自ら餃子を焼いて味わう期間限定イベント。予約困難な人気ぶりで、駅という日常空間を非日常の体験に変えた代表的な事例。2024年には『超ギョーザステーション』として5年ぶりに復活した。写真は2017年第1回開催時のもの(画像はOh! OOH!!より)。

――広告の気配を消しつつ、人の心を動かす「何か」は、どうすれば生まれるのでしょうか?

私たちが目指しているのは、「IPや人気タレントがいなくても、思わず写真を撮りたくなる広告」です。その発想のヒントは、旅行中の心理にあります。海外で見たことのない景色や、初めて口にする料理を前にすると、人は本能的に「記録に残したい」「これが人生で最後かもしれない」と感じてシャッターを切ります。私は、その感覚を広告で再現したいのです。

そこで重要になるのが、「ユニークさ」や「良質な違和感」です。街中で予期せぬ形で出会うからこそ、その瞬間を収めたくなる。そしてその写真は当然のようにSNSに投稿され、現地を訪れていない人にも届きます。これが、私たちが意識している“二次接触”です。

さらに面白いのは、その情報を見た人が「これは自分の目で確かめたい」と思い、わざわざ現地まで足を運んでくれること。観光地やイベントならまだしも、広告でこれを実現する。そのチャレンジこそが、私たちの存在意義だと思っています。

Netflix『幽☆遊☆白書』巨大壁画広告(2023年12月) 渋谷・井の頭通りを挟んだ2つのビルに描かれた浦飯幽助と戸愚呂弟。サーチライトが必殺技「霊丸」をつなぎ、夜の街に光の演出を生み出した。SNSでの拡散を前提に設計された事例(画像は筆者撮影)

2K『シヴィライゼーション:時代と盟友』スフィンクス像(2025年6月) SHIBUYA109横に突如現れた高さ4メートルのスフィンクス。頭部に登って撮影できるフォトスポットと、夜間ライトアップで“撮らずに通れない”仕掛けを実現(画像はメディアコンシェルジュHPより)

「場所の持つインサイト」を掘り、キャンペーン全体を俯瞰する

――前例のない企画は、どのようなプロセスから生まれるのでしょうか?

アイデアを考えるとき、私たちが必ず下敷きにするのが「その場所が持っているインサイト」です。場所がもつ歴史や文化、空気感、そして人々の動線や心理的な距離感までを含めた“文脈”を徹底的に掘り下げます。

たとえば、Netflix映画『浅草キッド』のプロモーションでは、浅草六区ブロードウェイ全域や浅草新仲見世商店街を舞台に、アドバルーン、横断幕、袖看板、人力車などを組み合わせ、街全体を作品の世界観に染め上げました。舞台となった浅草という街がもつ昭和の情緒や芸能文化の歴史を深く理解し、それを立体的に表現することで、訪れた人々をまるごと作品世界へと引き込みました。

同じ街でも、エリアが変われば似合うブランドも変わります。渋谷を例に取れば、表側のハチ公前は大手ビールメーカーの広告が似合いますが、アンダーグラウンドな空気感をもつ奥まった円山町エリアでは、コロナやクエルボといったブランドの方がしっくりくる。このように、場所とブランドの相性を緻密に分析することが、アイデアの質を決定づけるのです。

Netflix映画『浅草キッド』浅草街ジャック(2021年12月) 浅草六区ブロードウェイや浅草新仲見世商店街を舞台に、アドバルーンや横断幕、袖看板、人力車などを駆使。昭和の浅草の情緒を街全体で再現し、訪れた人を作品の世界へ引き込んだ(画像はOh! OOH!!より)

――場所の分析に加え、企画プロセスで特に重視していることは何でしょうか?

一番大切にしているのは、キャンペーン全体を俯瞰する視点です。クライアントへのヒアリングでは、テレビCMやネット広告など、OOH以外にどんな施策を行っているのかを必ず確認します。多くのOOH関係者は自社メディアには詳しい一方で、テレビCMのGRPやネット広告の配信設計といった他メディアの仕組みに疎いことが少なくありません。

全体像を把握して初めて、OOHが果たすべき役割が見えてきます。たとえば、広くリーチを獲得する「面取り」が目的なのか、それともブランドに対する認識(パーセプション)を深く変えることが目的なのかで、最適な表現はまったく変わります。

だからこそ、時には「今回はOOHはいらない」あるいは「交通広告だけで十分」と提案することもあります。全体戦略の中で最適解を見極めることこそ、プランナーの役割だと考えています。

アイデアを形にする力 ― 粘り強い交渉と、揺るぎないチームの存在

――斬新な企画ほど、行政や警察との交渉が難航するのではないでしょうか。どのように進めているのですか?

特別な裏技や近道はありません。基本は、何度も足を運び、粘り強く対話を重ねることです。なぜこの企画をやりたいのか、その意図や安全面での配慮までを丁寧に説明し続けます。もちろん、担当者が異動になれば「前任者からは聞いていない」とゼロからやり直しになることも日常茶飯事。非常に属人的な世界です。

それでも、過去の成功事例や安全対策の実績を示しながら、対話の中で新しいルールや可能性を一緒に見出していく。ルールを無視するのではなく、ルールを更新していく姿勢こそが、最終的な合意への近道だと考えています。

――巨大な立体物や特殊な製作物を実現する際、特に意識していることはありますか?

答えは明確で、「信頼できるチームと仕事をする」ことに尽きます。私たちは同じ製作チームと20年以上組み続けています。そのチームが「安全上、危険」と判断すれば、たとえ話題性のある企画でも実行しません。それほどの信頼関係があるからこそ、安全性とクリエイティブ表現の両立が可能になるのです。このチームでなければできない仕事をしている。その自負が、私たちの現場を支えています。

『ONE PIECE』100巻記念展示(2021年9月) ウォーターズ竹芝の屋外広場に大型コンテナ6台を並べ、尾田栄一郎氏描き下ろしの「超巨“大海賊百景”」を展示。裏側には全100巻の背表紙が並ぶビジュアルを圧巻のスケールで表現した(画像はOh! OOH!!より)。

OOHのポテンシャルを解放する ― 環境特性を活かしたメディアプランニング

――交通広告ならではの特性を活かす上で、プランナーが意識すべき点は何でしょうか?

交通広告の可能性を引き出すうえで欠かせないのは、「場所が持つ環境特性」を理解し、それに応じた表現を選ぶことです。近年では特に、「写真撮影との親和性」が企画成否の分岐点になるケースが増えています。

例えば電車内は多くの乗客が利用する共有空間であり、プライバシーやマナーへの配慮が求められます。駅の通路でも、安全確保の観点から長時間の滞留は難しい。こうした特性を無視してSNSでの拡散を狙うと、かえって制約が大きくなり、意図した成果が出にくくなります。だからこそ、私たちはSNSでの拡散を狙うならば「車内広告をあえて避ける」という判断をすることもあります。これはメディアの優劣ではなく、その場の環境を尊重したプロとしての選択です。

――なるほど。メディアの特性を理解した上で、価値を最大化する秘訣は何でしょうか?

まさに、その環境特性を逆手に取った「場所の使い分け」こそが、価値を最大化する鍵となります。人通りが多い通路で体験型の広告を展開し、立ち止まらせようとするのは、その場所のポテンシャルを活かしきれていません。そうした場所では、歩きながらサブリミナル的に認知される「面を取る」広告が最適です。例えば選挙ポスターのように、深くは見られずとも「新しいシャンプーが出たのか」といった認知を獲得する手法が非常に有効です。

逆に、人々がじっくりと向き合える「体験型の広告」は、人の流れが比較的緩やかな空間でこそ真価を発揮します。渋谷駅の109方面へ向かう通路や、新宿駅の長い連絡通路など、人が立ち止まっても安全性が確保できる場所を活用する方が、よほど理にかなっています。

人気漫画の描き下ろしポスターが人通りの多い通路に展示され、「立ち止まらないでください」と注意喚起される状況は、まさにこの「場所の特性」と「広告の目的」のミスマッチから生まれるジレンマです。この課題を解決し、広告主と生活者の双方にとって価値ある体験を創出するには、プロの視点での緻密な場所選定とルール設計が不可欠と考えます。

――では、東京メトロの空間には、どのような可能性があると思われますか?

可能性は無限にあります。海外から見ると、日本の地下鉄は非常にユニークで、無機質で広大なその空間自体が強力なメディアになり得ます。そこで提案したいのが、「東京メトロ版アド街ック天国」のような情報整理コンテンツです。乗降客数といったデータだけでなく、各駅が持つ固有のインサイト――歴史、文化、街の逸話、著名人の出身、映画やドラマのロケ地などを媒体社が徹底的に調査し、可視化する。こうした情報があれば、プランナーの発想は大きく広がります。

何もないと思われていた駅にもストーリーが生まれ、広告メディアとしての新たな価値が見えてくる。クリエイティブ事例、各駅のインサイト、効果測定データといったレファレンスを充実させることこそ、媒体社や「アドターミナル」のような専門メディアが担うべき役割であり、クリエイターやプランナーにとって価値あるパートナーになる道だと考えています。

東京という街を、もっと面白くするために

――さいごに日本のOOHの可能性と広告の果たす責任についてお聞かせください。

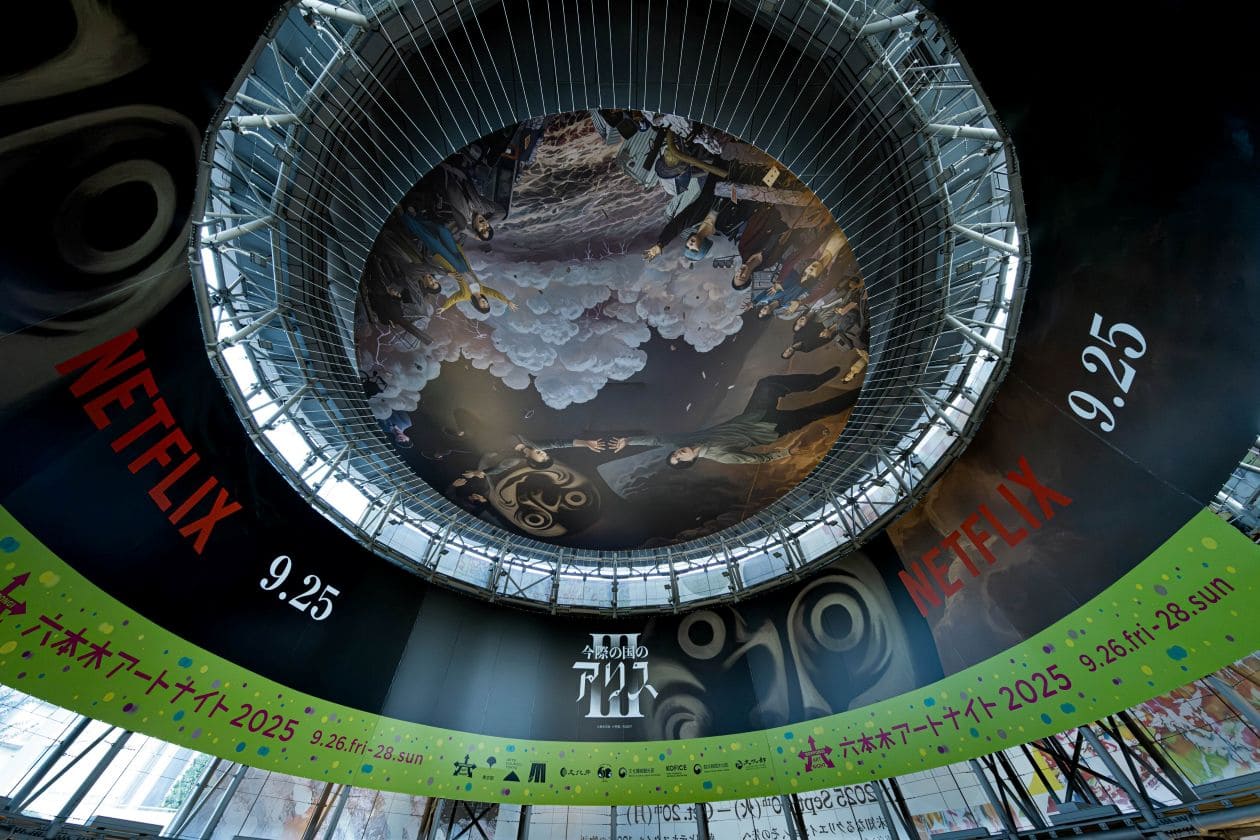

世界的企業は、同じタイトルを各国でどう表現しているかを常に比較しています。上海や北京では規制が緩く、街全体を巻き込むようなダイナミックな広告が展開される一方、日本では「なぜポスターばかりなのか」と見られることもある。規制が厳しい日本だからこそ、その制約の中で少しでも格好良く見える作品をつくり、世界と対等に戦う必要があると思っています。

それと同時に、広告がもたらす変化の光と影も意識しています。大型印刷技術の普及で、かつて手描きで映画ポスターを描いていた職人さんの仕事がなくなったように、私たちの仕事はそうした変化の上に成り立っている。だからこそ広告の力で、この街を少しでも面白く、魅力的にしていく責任があると感じています。

街を理解し、日常を今ここだけの非日常に変える

大谷氏の言葉からは、単なるクリエイティブ制作を超えた視座の高さと、東京という都市に対する深い愛情が伝わってきました。規制や環境といった制約を前提に、それを逆手に取って最高の表現を実現する。さらに、広告が社会や人の仕事に与える影響までも見据えたうえで、街を面白くする責任を語る姿勢には、OOHの可能性を信じ続ける覚悟がにじみます。

日常を非日常に変える瞬間を生み出し、都市を舞台に人々の心を動かす――その挑戦の先に、OOHと東京の未来が広がっていると強く感じました。