事例コラム 【交通広告をつくる人 #02】交通広告を起点とした話題化の極意

屋外広告駅広告

2025.11.03

スマートフォンから目を離せば、駅や電車にはいつも広告がある。 なかでも交通広告は、日常の動線に溶け込むメディアの1つだ。通勤・通学で多くの人が行き交う場所で、それはただの風景にも、強いメッセージにもなる。 SNSが情報流通の中心になった今、OOHの役割は広がっている。重要なのは「どれだけ見られたか」だけではない。話題の起点をつくり、オンラインへ広げる設計であり、これがキャンペーン全体の成果を左右する。 今回は「交通広告を起点とした話題化」をテーマに、数々のユニークなプロモーションを手掛けてきた株式会社NKB プロモーションルームプランナー、佐藤剛氏にお話を伺った。 OOHならではのアイデアの生み出し方から、SNSでの拡散を見据えた緻密な戦略まで、その極意に迫る。

BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co., 2025

OOHへの期待の変化 - リーチ獲得からPRの起点へ

――本日はありがとうございます。早速ですが、交通広告をはじめとするOOHの役割について、近年どのような変化を感じていますか?

かつてOOHに期待された役割は、テレビCMなどマス広告の補完的なリーチメディアという側面が大きかったと思います。もちろん今でもその役割は残しつつも、最近、特に私にご相談いただく案件では、その期待値が変化してきているのを感じています。

クライアントがOOHに求めるのは、単なる接触人数(リーチ)の多さだけではありません。「キャンペーンの象徴となるような、何か一つ企画の目玉となるコンテンツをOOHで作りたい。そして、それを起点にPRやSNSで話題を広げていきたい」というご相談が増えています。OOHがキャンペーン全体のコミュニケーションの核を担うケースも増えているように感じられます。

この変化は媒体の売れ方にも影響しており、渋谷や新宿といった特定のエリアで強いインパクトを与えられる大型の媒体に人気が集中する傾向があります。多くの企業がOOHを「拡散される画」作りのための重要な装置として捉えていることの表れでもあると思います。

なぜ野菜でポスターをつくったのか?

――なるほど。OOHが「キャンペーンの核」を担うようになった、と。その変化を象徴するような印象的な事例があれば教えていただけますか?

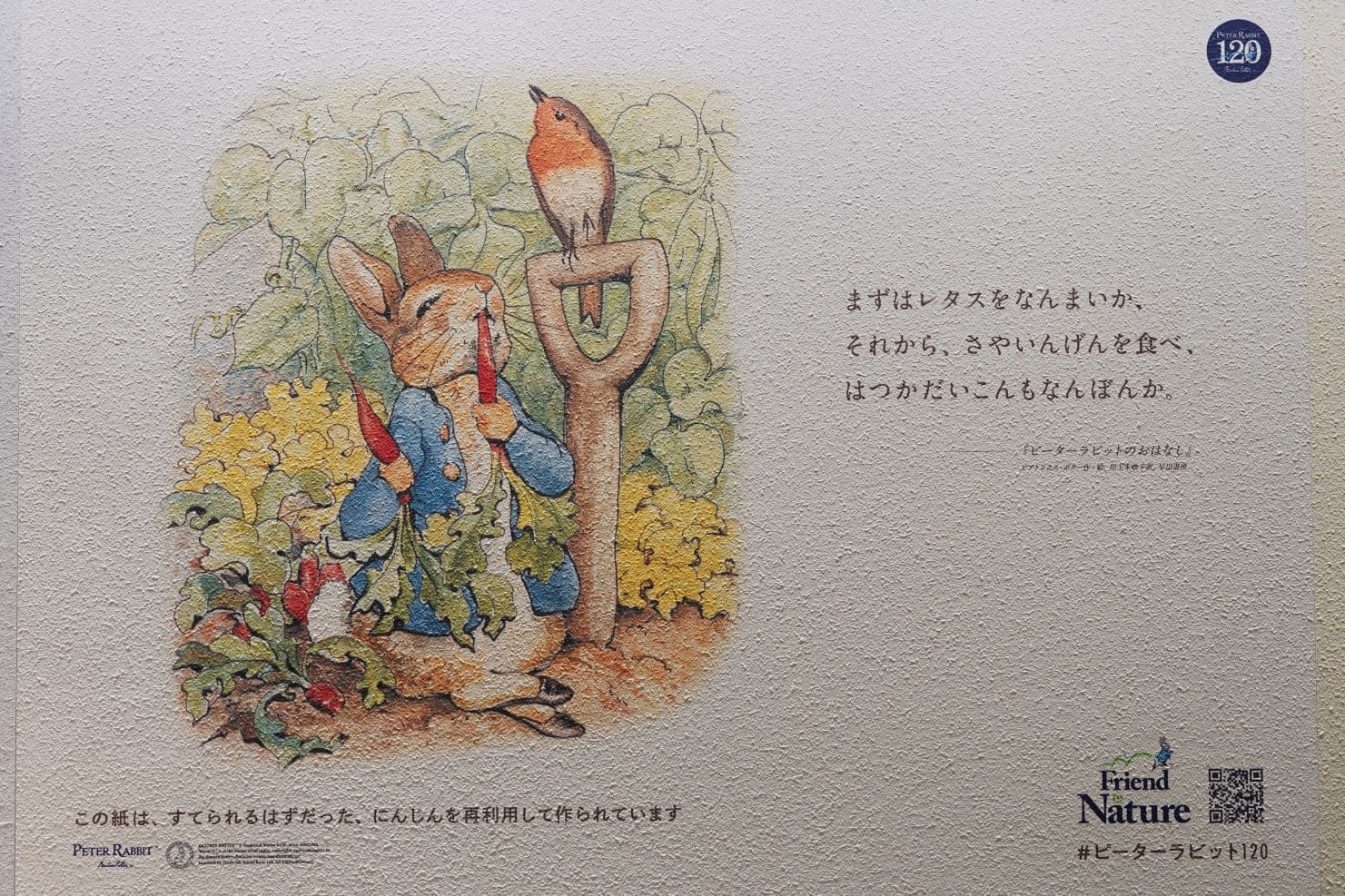

2022年3月に渋谷駅で実施した「ピーターラビット™」120周年記念プロモーションも、そういった事例の一つかと思います。絵本『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を記念して、改めて作品の魅力や作者の想いを多くの方に感じてもらいたいと企画したものでした。

我々が着目したのが、作者が100年以上前から熱心な自然保護の取り組みを行っていたというファクトと、SDGsという現代的な社会課題です。この二つを結びつけ、「廃棄野菜から作った紙でポスターを作る」というアイデアに行き着きました。ピーターラビットたちが好きな野菜を原料にした紙は、物語の世界観や作者のフィロソフィー、そしてサステナブルという社会的な文脈を融合させられると考えました。

廃棄野菜を原料にした紙で作られたピーターラビット™120周年記念ポスター。

――ただ話題になるだけでなく、深いメッセージが込められているのですね。実際の反響はいかがでしたか?

ポスターの持つ独特の風合いから、掲出期間中は多くの人が足を止め、実際にポスターに触れて質感を楽しんだり、写真を撮影したりする光景が見られました。小さなお子さんを連れたご家族の反応も目立ちました。

渋谷駅で掲出された様子。通りがかった人が思わずスマホで写真に収める様子が多く観察された。

SNS上でも「アイデアが素敵」「一気に作品に興味持ちました」といった好意的な投稿が多く見られ、普段あまり作品に触れていない層にまで興味を広げることができたのではないかと感じています。

また、この企画はSNSで拡散されることだけが目的ではありませんでした。

もちろん、拡散されることも大事ですが、それよりもブランドが大切にしている世界観や作者の想いといった部分をリアルな場で感じてもらうことを重視しました。テレビニュース等でもとりあげていただき、単にキャラクターの周年広告ということだけではなく、「廃棄野菜を活用したサステナブルな取り組み」という文脈で情報発信することができました。

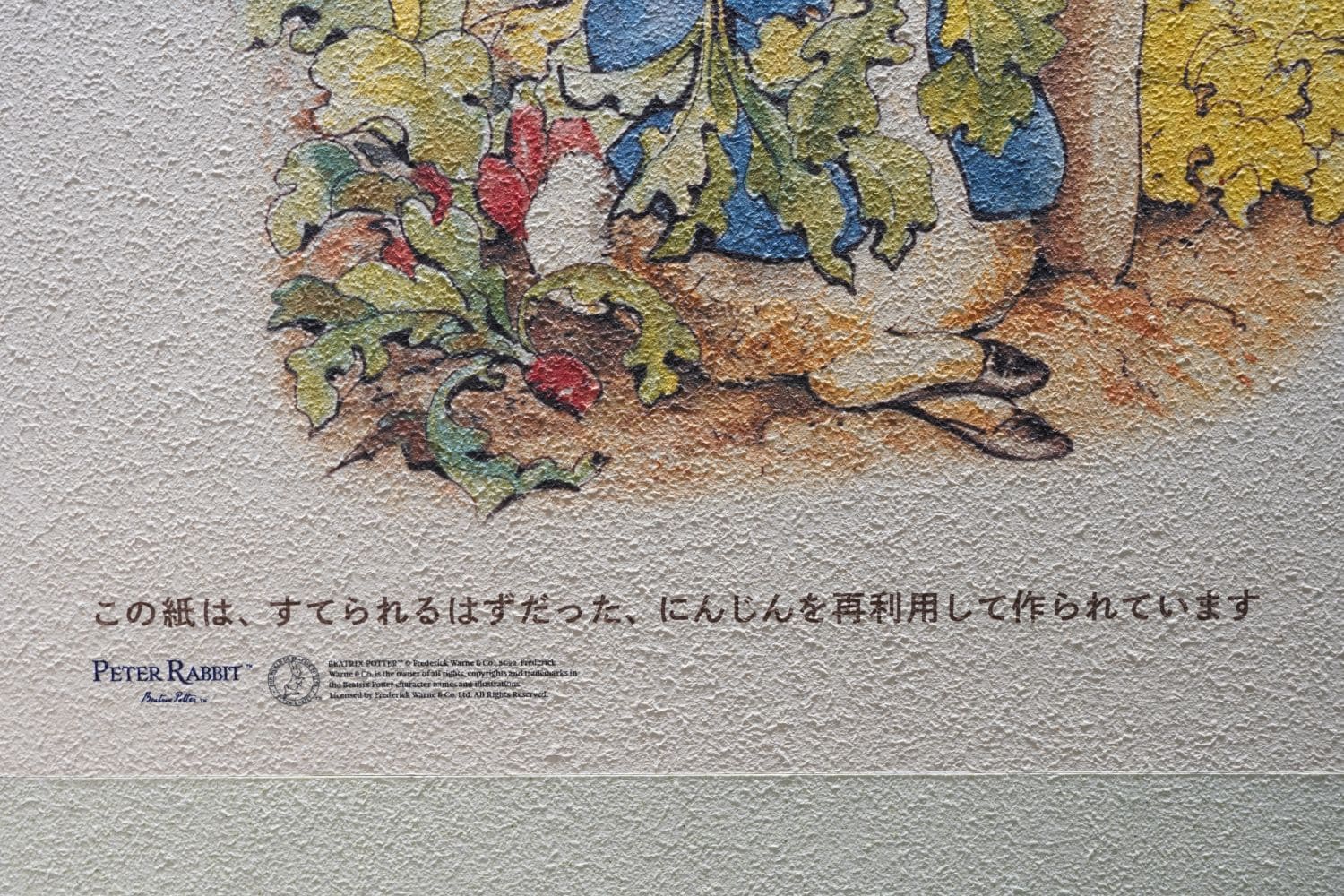

ポスターの紙には、すてられるはずだった野菜を再利用して作られていますという旨が記載されている。

話題化の設計とは、単に目立つものを作ることではなく、いかにして「語られるべき文脈」を企画に盛り込めるか。なぜ、このポスターは野菜から作られているのか?その背景を語らずには、このクリエイティブは説明できません。メディアが取り上げる際も、自然と作者の想いやブランドの姿勢に触れることになる。そういった設計が重要だと考えています。

メディアとクリエイティブが織りなす「一コマ漫画」

――企画に込めた「文脈」を最大限に伝えるために、媒体の選定や表現で工夫されていることはありますか?

媒体選定には大きく二つのアプローチがあると思っています。

一つは、ピーターラビット™の事例のように特定の場所にドカンと掲出し、強いインパクトを残す「一拠点集中型」。もう一つが、複数の駅や路線に展開する「ネットワーク型」です。

後者の例としては、2025年9月に実施しました、TOKYO MXの開局30周年を記念した初のお笑い賞レース『MXグランプリ~異端芸人決定戦~』のプロモーション事例をご紹介したいと思います。

“地上波の最果て”を自認する同局が、あえて放送区域外である、日本の最北端(稚内駅)、最東端(根室駅)、最南端(赤嶺駅)、最西端(那覇空港駅)という物理的な“最果て”の4駅をジャックしました。通行量よりも、「最果て」という場所の持つ意味を重視し、「“カタヤブリ”な芸人が集結する」番組の世界観を、日本の端から端まで全国の視聴者に届けるという想いで実施をしました。

日本の”最果て”駅に掲出された『MXグランプリ~異端芸人決定戦~』のポスター(写真はゆいレール赤嶺駅)。

そして、どんな媒体を選ぶにせよ、私がOOHの企画を作る際に大切にしている考え方があります。それは、「一コマ漫画を作るように、画作りする」ということです。昔、先輩から教えられた言葉です。

――「一コマ漫画」、ですか。

はい。OOHは、スマートフォン等で撮影され、SNSのタイムラインに投稿されることが前提の時代です。そのたった一枚の画像、数秒の動画で、企画の面白さや意図が瞬時に伝わる必要があります。

駅の通路を歩く数秒間で理解できるシンプルさと、SNSでシェアされた時に「これは面白い!」と思ってもらえるインパクトを両立させなければなりません。複雑な説明が必要な企画はOOHには向いていない。見た瞬間に、何が起きているのかが分かる。そんなコミュニケーションを常に心がけています。ただし、前述の通り、「語られるべき文脈」を盛り込んだ情報設計というのも重要です。

日本の”最東端”JR根室駅に掲出されたポスター。人の少なそうな場所に寒々しく貼られた様子がシュールだ。

OOHの真価とは? 「日常の中の違和感」が生む、強いコミュニケーション

――数々の制約がある中で、それでもプランナーを惹きつけるOOHの面白さ、強みとは何でしょうか?

やはり、リアルな空間だからこその面白さですね。オンラインでのコミュニケーションが当たり前になった今だからこそ、オフラインで実際に体験できることの価値は相対的に高まっていると感じます。

OOHの最大の強みは「日常の中の違和感」を作り出せることです。いつも通っている駅、見慣れた風景の中に、突然ありえないものが出現する。そのサプライズ感や、思わず二度見してしまうような違和感が、人の心を動かし、記憶に強く刻まれる。厳しい制約があるからこそ、それを乗り越えて実現した企画は、見た人に強いインパクトと驚きを与え、それが「誰かに伝えたい」という共有の欲求の起点になるのだと思います。

――最後に、交通広告を起点とした話題化における今後の課題についてお聞かせください。

OOH全体での課題でもありますが、効果検証とKPI設定の難しさです。「バズること」が目的化してしまい、最終的にブランドの何に貢献したのかが見えにくくなるケースは少なくありません。

大切なのは、拡散された量の多さだけではなく、「どのような文脈で拡散されたか」。その質を問い、クライアントと企画者が事前に共通認識を持つことが、今後の大きな課題だと感じています。

文脈があるからこそ話題にしたくなる

佐藤氏へのインタビューを通して見えてきたのは、SNS時代における「話題化」の本質だ。それは、単に奇抜で目立つクリエイティブを作ることではなく、その裏側にある「語られるべき文脈」をいかに設計するか、という点に尽きる。

ピーターラビット™のポスターがなぜ野菜から作られているのか。TOKYO MXはなぜ日本の“最果て”の駅に広告を出したのか。人々がSNSでシェアしたくなるのは、その「一コマ漫画」のようなクリエイティブの面白さだけでなく、その背景にある理由やストーリーを知った時の「なるほど!」という発見の喜びだ。

「日常の中の違和感」というフックで人々の足を止め、写真一枚で伝わるクリエイティブで心を掴む。そして、その奥にある深い「文脈」が、見た人を単なる目撃者から、そのストーリーを語りたくなる“伝道師”へと変える。

ただ「バズる」だけでは一過性の現象で終わってしまう。しかし、そこに確かな文脈があれば、広告はブランド哲学を伝える強力なコンテンツとなり、意味のあるエンゲージメントを生み出していく。私たちの日常空間に、次にどんな面白い「文脈」が仕掛けられるのか。交通広告の可能性から、ますます目が離せない。