事例コラム 交通広告の成功事例10選!話題になった広告の仕掛けと効果を徹底解説

電車広告

2025.04.22

交通広告は、日常の導線上にあり、多くの人々の目に触れるメディアであることから、高い訴求力やエリア性のあるターゲットセグメンテーション、強制視認性など多様なメリットがあります。そのメリットを十分に得られるのかと不安になったり、試行錯誤している方も多いのではないでしょうか。効果を出すためには広告としての工夫や仕掛けが重要です。 具体的な方法は、成功事例から学ぶことができます。 今回は、10個の成功事例と共に、どのような仕掛けでどんな効果が出たのかがわかりやすく解説します。

目次

- 1.交通広告の成功事例その1~【駅広告】体験型コンテンツでブランドイメージを向上

- 2.交通広告の成功事例その2~【電車広告】電車内の静止時間を利用し自然検索数アップ

- 3.交通広告の成功事例その3~【電車広告】フルラッピングの中吊りジャックで7万いいね以上

- 4.交通広告の成功事例その4~【駅広告】撮影&SNS拡散を自然と誘導し体験投稿でバズ創出

- 5.交通広告の成功事例その5~【電車・駅広告】生活動線上で自然に届く接点が、認知度の向上を後押し

- 6.交通広告の成功事例その6~【駅広告】赤べこジャック!“探して見つける”階段ラッピングで福島観光をPR

- 7.交通広告の成功事例その7~【電車広告】満開の“Dream トレイン”で5,000余の夢を可視化─山手線を走る参加型広告

- 8.交通広告の成功事例その8~【駅広告】生活導線で刷り込む!ゴールドジムの交通広告戦略

- 9.交通広告の成功事例その9~【駅広告】地下空間をギャラリーに変える─iichikoが40年間掲出を続ける理由

- 10.交通広告の成功事例その10~【駅広告】渋谷駅を秋田色にジャック!階段ラッピングで冬の秋田をPR

- 11.交通広告の成功のポイントまとめ

- 12.まとめ

交通広告の成功事例その1~【駅広告】体験型コンテンツでブランドイメージを向上

【駅広告】日本郵政

広告の仕掛け

東京メトロ丸の内線の新宿駅と、新宿三丁目駅をつなぐ、歩行者専用の地下連絡通路である「メトロプロムナード」に、駅ばりポスターを掲出しました。「#郵便ポストが見ている世界」と題して、郵便ポストを模した真っ赤な背景に、「もし郵便ポストが目の前の景色を見つめていたら?」という想像のもと、郵便ポストの内部から外界を見ているかのような投函口の四角い窓に、全国各地の景色の映像を流しました。

効果

通行人の多くに写真撮影され、SNSのXをはじめ、インターネット上での多数の反応を獲得し話題を呼びました。また慣れ親しんだ郵便ポストを新たな角度から再認識し、興味や愛着を持ってもらった結果、ブランドイメージ向上に寄与しました。

成功のポイント

巨大な広告面に小さな穴を設けた“違和感のあるビジュアル”と、郵便ポストが擬人化されているという設定によって、通行人の注意を引きつけます。その正体に気づいた瞬間に生まれる驚きと意外性が、強い印象を残します。さらに、近づいて覗き込まなければ見られない投函口からの映像は、単なる広告を超えた“体験型”の仕掛けとなっており、立ち止まる行動を自然に促す構成になっています。

【関連リンク】

郵便ポストが見ている世界│体験できる広告を新宿に展開

交通広告の成功事例その2~【電車広告】電車内の静止時間を利用し自然検索数アップ

【電車広告】ブレインスリープ

広告の仕掛け

20~50代のビジネスパーソンをターゲットとした寝具などのブランドにおいて、接触頻度を高めるために電車広告やタクシー広告、エレベーターのデジタルサイネージ広告といった複数のメディアを組み合わせました。

交通広告の電車広告では、ドア横ポスターを利用してビジネスパーソンにも訴求しやすい場所に掲出し、詳細なエビデンスデータも含めて読み込んでもらえるように企画しました。また最後にWebでの検索行動を起こしてもらう設計としました。

効果

広告実施後の自然検索数は目標の2倍以上となりました。

成功のポイント

成果につながった大きな要因として、まず「多様な広告手法の組み合わせ」が挙げられます。複数の広告手法を組み合わせることで、ターゲット層への接触機会を増やし、広告効果を高めました。また「ターゲットと掲出場所の適切なマッチング」も一因です。広告のターゲット層と掲出場所を慎重に選定し、特に電車内という「静止した時間」がある環境を活用することで、情報をじっくりと伝えることができました。

さらに「効果的なクリエイティブデザイン」も効果につながっています。視線の流れを考慮し、上部から下部へとストーリーを展開しながら最終的に検索行動を促す仕掛けを取り入れることで、閲覧者の行動を効果的に誘導しました。

これらの戦略的なアプローチが、広告の高い成果につながったと考えられます。

【関連リンク】

車内媒体でベネフィットを伝える

交通広告の成功事例その3~【電車広告】フルラッピングの中吊りジャックで7万いいね以上

【電車広告】亀田製菓

広告の仕掛け

電車広告を利用して、同社の米菓「ハッピーターン」仕様にジャックしたフルラッピング車両を運行しました。外装は車体に商品パッケージとマスコットキャラクターのデザインで装飾し、内装は中づりポスターを実際の菓子のようにキャンディー包装するなど独自の広告を展開しました。また、広告には、直近で実施したキャンペーンで募集したユーザーからのハッピーなエピソードの投稿の一部を採用しました。

効果

同社の公式アカウントからの本広告に関する投稿は合計7万「いいね」以上を獲得したほか、多数のWebメディアにも取り上げられ話題を呼びました。

成功のポイント

成果につながった要因は大きく3つ考えられます。一つ目は「ブランドコンセプトの一致」です。「ハッピーターン」という商品は「幸せ(ハッピー)がお客様に戻って来る(ターン)ように」という願いを込めて誕生しました。一方、京急電鉄の「京急イエローハッピートレイン」は、「沿線に幸せを運ぶ電車」として運行されています。両者の「幸せを届ける」という共通のコンセプトが、今回のコラボレーションの基盤となりました。

二つ目は「インパクトのあるビジュアルと体験の提供」です。車両の内外装を「ハッピーターン」の世界観で装飾し、特に車内には通常の約75個分のサイズに相当する「中づりBIGハッピーターン」を掲出しました。これにより、乗客に強烈な視覚的インパクトとユニークな体験を提供し、SNS上でも大きな話題となりました。

三つ目は、「ユーザー参加型キャンペーンの実施」です。公式Xアカウントで「ハッピーみーっけ!キャンペーン」を実施し、日常の幸せエピソードを募集。集まった1,000件以上の投稿の一部を車内広告に採用することで、ユーザーとのエンゲージメントを高め、プロモーションへの参加意識を醸成しました。

これらの施策により、「ハッピーターン」のブランド認知度向上と、消費者との深い結びつきを実現しました。

【関連リンク】

亀田製菓、「ハッピーターントレイン」運行開始で菓子75個分サイズの中吊りを掲出

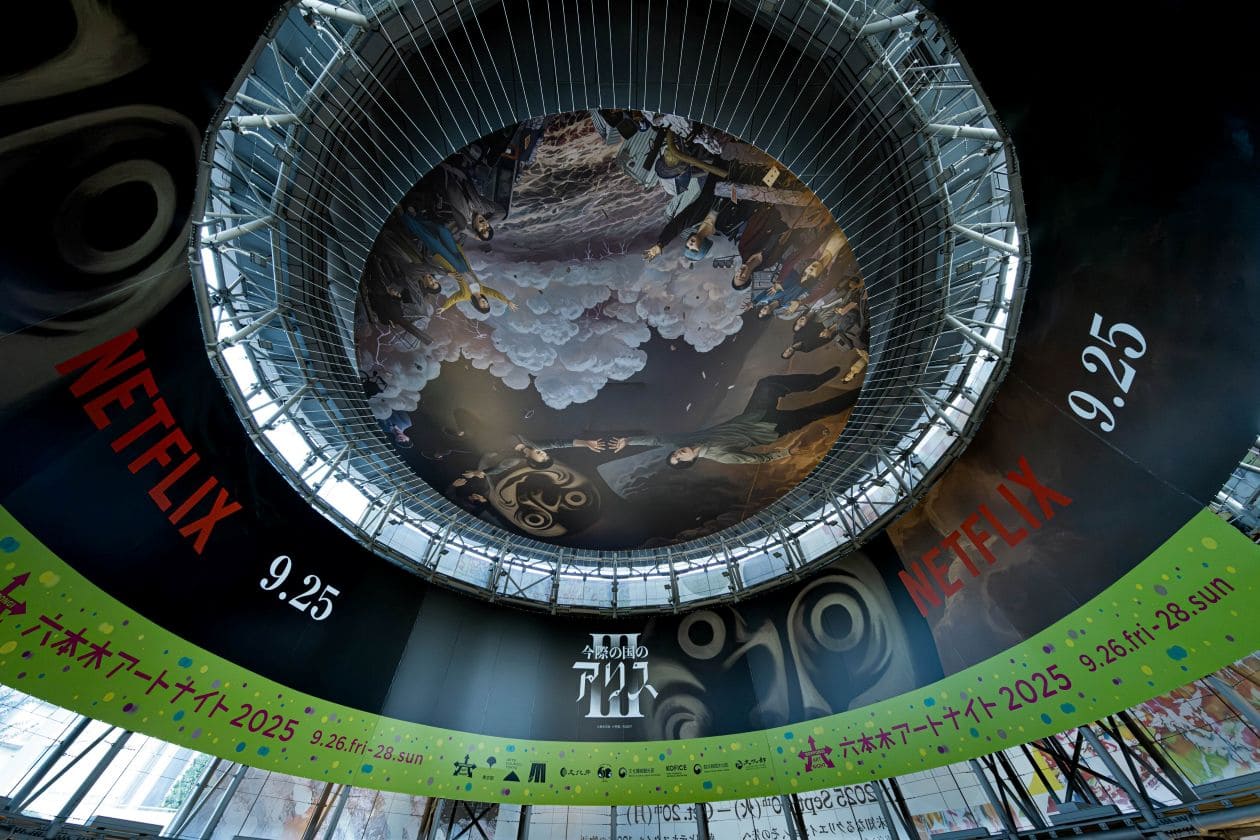

交通広告の成功事例その4~【駅広告】撮影&SNS拡散を自然と誘導し体験投稿でバズ創出

【駅広告】有楽製菓

広告の仕掛け

東急田園都市線渋谷駅のB1Fコンコースにおける専用大型ボードである「渋谷道玄坂ハッピーボード」に、特殊印刷を施した駅ばりポスターを掲出しました。同社の菓子を両手に持っている社長の横に「社長に(雷の絵文字)を落としてください」とのコピーがあり、視聴者がフラッシュをたいて写真撮影すると、広告は社長が雷に打たれる画像に変化し、新たに文字が浮かび上がる仕掛けにしました。

効果

本広告の話題は、TikTokにおける体験投稿は、約90万回再生、約2万「いいね」を獲得するなどのバズを生み、多大な拡散につながりました。

成功のポイント

成果につながった要因として、主に次の3つが挙げられます。一つ目は「インタラクティブな仕掛けの導入」です。広告にフラッシュ撮影で変化する視覚的な仕掛けを取り入れることで、通行人が自ら参加したくなる体験を提供しました。これにより、広告への関心と記憶に残る効果を高めました。

二つ目は「ユーモアと親近感を醸成するクリエイティブ」です。社長自らが広告の中心となり、雷に打たれるユニークなビジュアルを採用することで、ブランドの親しみやすさとユーモアを前面に打ち出しました。これにより、消費者との心理的距離を縮め、ブランドへの好感度を向上させました。

三つ目は「戦略的な掲出場所の選定」です。人通りが多く、撮影スペースを確保できる渋谷駅の「渋谷道玄坂ハッピーボード」を掲出場所として選定したことにより、多くの人々が広告に注目し、実際に撮影・共有する環境を整えました。

これらの戦略的な施策が相乗効果を生み、結果としてSNS上での話題化や拡散につながり、プロモーションの成功を後押したと考えられます。

【関連リンク】

「ブラックサンダー」発売30周年記念として、「社長に雷を落とす」交通広告を渋谷に掲出

交通広告の成功事例その5~【電車・駅広告】生活動線上で自然に届く接点が、認知度の向上を後押し

【駅広告】シェアフル

広告の仕掛け

求人情報アプリ「シェアフル」の認知度向上のため、テレビCM、電車内広告、駅広告、店舗でのポスター・ステッカー掲出、SNS広告、YouTube広告といった複数のメディアで展開するオムニチャネル戦略を実施。その一環として、電車内広告は「東京メトロ全線ツインステッカー」を、駅広告では首都圏・大阪・名古屋での駅看板広告を採用しました。 どちらもターゲットである若年層が日常的な通学・通勤時に接触する掲出場所を狙って選択しました。

効果

このオムニチャネル戦略により、「シェアフルを知ったきっかけ」として電車内広告や駅広告を含む屋外広告(OOH)を挙げる割合が、定点調査で顕著に増加しました。特に、デジタル広告と比較した際の認知経路の差は、施策前の35ポイントから20ポイントにまで縮小。これは、交通広告がデジタル広告と同等、あるいはそれ以上の影響力を持ち得ることを示す結果となりました。

成功のポイント

交通広告は、スマートフォンやテレビのようにユーザーが自ら選んで接触するメディアとは異なり、移動中の自然な視界に入ることで“強制感なく”情報を届けられるのが特長です。特に電車内や駅構内といった比較的静かな空間では、情報が受け入れられやすく、ブランドイメージがスムーズに浸透します。また、デジタル広告との組み合わせによって、接触の頻度と角度が多様化し、認知度の向上とブランドの定着に相乗効果をもたらしました。こうした“生活動線に寄り添う広告設計”と“メディアミックスの最適化”が、今回の成功を支えた要因といえるでしょう。

【関連リンク】

生活に溶け込むOOH広告:シェアフルのオムニチャネル戦略

交通広告の成功事例その6~【駅広告】赤べこジャック!“探して見つける”階段ラッピングで福島観光をPR

【駅広告】福島県

広告の仕掛け

JR上野駅中央改札内のメイン動線に位置する大階段を、ピンク色の下地に郷土玩具「赤べこ」を総柄であしらったラッピングで一体ジャックしました。階段の蹴込みには、桃や鶴ヶ城、上野のパンダ、東北新幹線など“福島×上野”をモチーフにデザインしたアレンジ赤べこを紛れ込ませ、「みつけてふくしま!」というコピーで“探す楽しさ”を演出。

さらに階段側面には「こんなところがいちばん! ふくしま」と題したポスターを掲出し、“一本桜の大木数日本一”や“全国新酒鑑評会金賞受賞数9回連続1位”といったデータを提示することで、ビジュアルインパクトと情報訴求を両立させました。

効果

掲出開始直後から通行人が立ち止まり写真を撮影・SNSに投稿する動きが拡散し、公式SNSの関連投稿は累計50万インプレッションを突破。X(旧Twitter)では「#上野駅」「#赤べこ」の投稿数が通常期比約4.3倍に増え、プレDC特設サイトへのアクセスは前月比180%へ伸長しました。また、JR東日本びゅうプラザへの福島行き旅行商品の問い合わせ件数も約1.5倍に増加し、首都圏から福島への実際の送客につながる成果が確認されています。

成功のポイント

空間全体を赤べこで埋め尽くす圧倒的な没入感がまず視覚的インパクトを生み、目撃体験そのものを“撮りたくなるコンテンツ”化したことが話題化の起点となりました。さらに、階段や壁に潜む“ご当地アレンジ赤べこ”を探すゲーム性が自発的な回遊とシェアを促し、ユーザー参加型のコミュニケーションを実現。加えて、具体的な「福島のいちばん」データを同時に提示することで、感情的な興味と論理的な納得の両面から訪問意欲を高め、上野駅という“福島への玄関口”での出稿により行動喚起までを一気通貫で設計した点が成功を後押ししました。

【関連リンク】

上野駅が“赤べこ”一色に!福島の魅力を伝える観光プロモーション広告が話題

交通広告の成功事例その7~【電車広告】満開の“Dream トレイン”で5,000余の夢を可視化─山手線を走る参加型広告

【電車広告】PR TIMES(April Dream 実行委員会)

広告の仕掛け

PR TIMES は JR 山手線1編成を「Dream トレイン」と名付け、車内外の広告面を全国から公募した 5,274 件の“夢”で満開の桜にラッピングしました。外装は側面ラッピングに加え、後部の行先表示モニターで桜が舞う映像を放映。車内のポスター・窓上・ドア横などすべての広告枠には夢を桜の花びらのデザインで掲出し、11 両目を“子どもたちの夢の車両”と設定して小学生約 300 人の夢だけをまとめました。さらに April Dream 全体施策として、全国 250 カ所以上に夢を掲出・共有できる「Dream スポット」を設置し、公式サイトには場所を探せる「Dream マップ」や誰でも夢を発信できる「Dream ジェネレーター」を公開。リアルとオンラインの両面で“夢を届け、見つける”体験を設計しました。

効果

運行開始と同時に乗客が車内外を撮影して SNS に投稿し、「#AprilDream」「#Dreamトレイン」を付けた写真や動画が多数拡散。Dream トレインをきっかけにプレスリリース文化を紹介するテレビ・新聞・WEB のニュースも相次ぎました。また、Dream スポットや Dream ジェネレーター経由で企業・団体・個人の参加が広がり、April Dream 企画への賛同は約 200 社・団体、Dream スポットは全国 250 カ所超(3 月 28 日時点)まで拡大しました。

成功のポイント

山手線という日常導線を「桜×5,274件の夢」で包み込み、乗客に非日常感と撮影欲を喚起できました。夢を一般公募し、11両目を子ども専用車両にしたことで、“自分や家族の夢が載るかも”という参加意識が自然なSNS拡散を促しました。全国250カ所超のDreamスポットと、オンラインのDreamマップ・Dreamジェネレーターを連動させ、遠方の人でも参加できる仕組みを整えた点も波及効果を高めました。さらに「夢を発信する文化」という企画テーマを自社のプレスリリース配信事業に直結させたことで、ブランドイメージとサービス認知の向上を同時に実現しました。

【関連リンク】

山手線を桜の夢でジャック!PR TIMESの電車広告事例「Dream トレイン」とは?

交通広告の成功事例その8~【駅広告】生活導線で刷り込む!ゴールドジムの交通広告戦略

【駅広告】ゴールドジム

広告の仕掛け

ゴールドジムでは各店舗の最寄り駅に長期掲出の看板広告を設置し、「ここにゴールドジムがある」という情報を生活動線上で刷り込んでいます。媒体は改札付近やホーム階段など通行量が多く、視認距離や滞留時間が把握しやすい場所を優先。クリエイティブは通過時間が短い場所ほどロゴとコピーを大きく配置し、立ち止まりやすい場所では店内写真や料金情報を追加するなど内容を最適化しています。ビジュアルは本国提供のブランド素材を基本としつつ、日本市場向けにコピーをローカライズして親近感を高めました。

効果

入会・見学者へのアンケートでは「駅で看板を見ていたので存在を知っていた」「通勤時に看板を何度も見て入会を決めた」といった声が常に上位を占め、長期露出による無意識下の刷り込み効果が確認できました。またロードサイド看板と比べても駅看板は広告料金が安価なため、費用対効果の面でも高い評価を得ています。

成功のポイント

人口密度が高い駅という生活導線上で情報を絶えず露出させたことで、地域に住む人も働く人も自然とゴールドジムを想起できる状態をつくれました。掲出期間を長く設定したことで、入会検討タイミングが人によって異なるフィットネス商材でも“思い出しやすさ”を維持できたことも大きな利点です。さらに、看板位置ごとの視認環境に合わせてコピー量やビジュアルを最適化しながらブランドカラーで統一したため、短時間の接触でも必要な情報が伝わりやすくなりました。駅看板自体のコストパフォーマンスの高さと相まって、限られた予算で入会数を押し上げる効果的なエリアマーケティングを実現しています。

【関連リンク】

ゴールドジムが駅看板を重視する理由

交通広告の成功事例その9~【駅広告】地下空間をギャラリーに変える─iichikoが40年間掲出を続ける理由

【駅広告】三和酒類株式会社(本格麦焼酎「iichiko」)

広告の仕掛け

iichikoは1984年から東京メトロを中心に駅ポスターを毎月掲出し続けています。ビジュアルは「心の原風景」をテーマに世界各地で撮影した情景写真を採用。見る人それぞれの記憶を呼び覚ますよう、具体的な地名や観光要素を排し、あえて“どこでもない場所”を切り取っています。人工的な地下空間である駅構内に、自然や懐かしさを感じる一枚を差し込むことで、通勤・通学中の利用者へ“小さな安らぎ”を提供する設計です。ポスターは年間を通じて毎月差し替え、季節感と新鮮味を担保。クリエイティブディレクションは日本ベリエールアートセンターが担当し、統一感のあるロゴとコピーでブランドイメージを保ちながら、ビジュアルだけを変化させています。

効果

40年にわたる継続掲出により、iichikoの認知度は焼酎カテゴリーで首位を独走。SNS上では「駅で見たポスターが美しい」「毎月楽しみにしている」といった投稿が継続的に見られ、ポスターをきっかけに商品を試したという声も寄せられています。また開始当初に想定していた40代男性だけでなく、高校生など若年層にもファンが広がり、世代を超えたブランド想起を実現しています。

成功のポイント

まず、駅という日常的な空間で長期にわたり露出を重ねたことが、潜在層まで含めた圧倒的な認知の蓄積につながりました。次に、毎月ビジュアルを更新することで飽きを防ぎ、通行者に“次はどんな風景か”という期待感を持たせられた点が、40年というロングランでも色あせない理由です。さらに、見る人の心に寄り添う穏やかな写真表現は、強制感の少ないOOHの特性を最大限に生かし、ブランドへの好意形成を促しました。最後に、地下鉄路線図をルーツとするクリエイティブチームが媒介との親和性を熟知していたことも、駅を“屋内ギャラリー化”する完成度を支え、iichikoならではの上質な世界観を確立しています。

【関連リンク】

iichikoはなぜ駅に40年間もポスターを出し続けるのか?

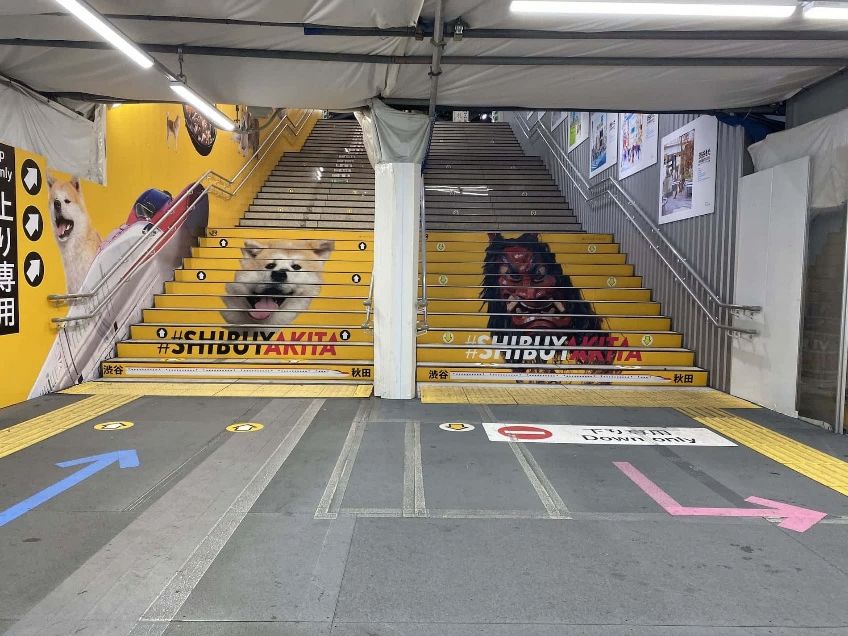

交通広告の成功事例その10~【駅広告】渋谷駅を秋田色にジャック!階段ラッピングで冬の秋田をPR

【駅広告】秋田県

広告の仕掛け

JR渋谷駅南改札前の上下階段をフルラッピングし、上り側は鮮やかな黄色を下地に秋田犬、なまはげ、郷土料理などをちりばめました。ビジュアルには「#SHIBUYAKITA」のコピーを配置し、末尾の「AKITA」を赤色で強調して秋田を強く印象づけています。下り側にはポスターを追加し、なまはげと秋田犬が渋谷スクランブル交差点やMIYASHITA PARKを観光する様子を描き、日常的な渋谷の風景と秋田の非日常を組み合わせることでアイキャッチ効果を高めました。

効果

掲出直後からX(旧Twitter)やInstagramで「#SHIBUYAKITA」を付けた投稿が相次ぎ、「通勤が楽しくなった」「秋田に行ってみたい」といったポジティブなコメントが拡散しました。キャンペーン公式サイトへのアクセス数は掲出前週比で約170%に伸長し、観光情報ページの閲覧も増加。広告終了後も画像がシェアされ続け、オンライン上での話題が長く持続しました。

成功のポイント

忠犬ハチ公ゆかりの渋谷駅というロケーションに、秋田犬と なまはげを組み合わせたことで強いストーリー性が生まれ、通勤・通学客の視線を自然に集められました。階段全面を使った大型装飾は“写真を撮りたくなる”仕掛けとなり、利用者の自発的なSNS投稿がさらなる拡散を生みました。また、黄色と赤の対比色でハッシュタグ内の「AKITA」を際立たせることで、ひと目で秋田を想起させ、観光キャンペーンの目的である認知と興味喚起を効率的に実現できました。

【関連リンク】

渋谷駅に秋田犬やなまはげ│観光促進で階段を大型装飾

交通広告の成功のポイントまとめ

上記の事例から成功のポイントをまとめます。

思わず体験したくなる仕掛け

ただ眺めるだけの広告ではなく、思わず近づいて覗き込んだり、写真を撮ったりと“体験したくなる”仕掛けは、受け手の能動的な関与を生み、SNS投稿などの自発的な拡散へとつながります。視覚的インパクトだけでなく「参加したくなる工夫」が、話題化の大きなカギとなります。

ターゲットおよびクリエイティブの掲出場所の最適なマッチング

広告の企画やクリエイティブがいくら優れていても、適切なターゲットに届かなければ、行動喚起にはつながりません。ターゲットの生活動線を想定し、掲出場所とクリエイティブの相性を緻密に設計することが、高い広告効果を生むための重要なポイントです。

電車・駅ジャックでインパクトを創出

フルラッピング車両や中づりジャック、大型駅ボードといった“ジャック感”のある広告展開は、視覚的なインパクトと話題性を両立させる強力な手法です。そこに「思わず撮りたくなる」ビジュアルやストーリーが加われば、SNSでの拡散力もさらに高まります。

空間に“違和感”を生むクリエイティブの活用

駅や電車という日常的な空間の中に、あえて非日常的で“違和感”のあるクリエイティブを配置することで、通行人の目を引き、自然に立ち止まらせる力が生まれます。日常に溶け込みつつも、記憶に残る演出が鍵です。

キャンペーン施策やオムニチャネル戦略との連動

交通広告単体に留まらず、SNSキャンペーンやデジタル広告、店舗施策と連携させた“オムニチャネル”展開を行うことで、より多くの接触機会とアクション喚起が見込めます。オンラインとオフラインの相乗効果を狙った設計が、認知から行動への導線を滑らかにします。

まとめ

交通広告の成功事例をご紹介しました。今回ご紹介したのは、あくまで一例であり、それぞれの企業やブランド、商品の特性やターゲットによって効果の出る方法は変わってきます。

重要なのは、各事例の成功ポイントをヒントにしながら、自社にとって最適な交通広告をどう設計するかという視点です。

もし、交通広告の戦略立案やメディア選定にお悩みの方は、ぜひメトロアドエージェンシーにご相談ください。

私たちは、東京メトロをはじめとする交通広告の豊富な実績をもとに、戦略立案からメディアプランニング、デジタル連携、クリエイティブ、PR、イベントまで、ワンストップでご支援が可能です。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。交通広告のプロが、貴社の課題やご要望に寄り添って、最適なプランをご提案いたします。

その他にもさまざまな交通広告の優れた事例を掲載しておりますので、下記のページよりご覧ください。

【関連リンク】

事例コラム